Le bonheur de lire les romancières anglaises. Jane Austen, les sœurs Brontë - les trois -, George Eliot (il faudra que je relise Le Moulin sur la Floss), Mary Webb, Daphné du Maurier, Elizabeth Goudge, Shirley Hazzard… Et entre hier et aujourd’hui, Rosamond Lehmann, Poussière (Dusty Answer). Je suis sûre que ce bouquin devait être à la bibliothèque du lycée Montgrand, tant son titre accolé au nom de son autrice – le traducteur de Poussière écrit « autoresse », why not ? - m’est familier. Mais je suis sûre de ne l’avoir jamais lu, jusqu’à aujourd’hui, où je l’ai dévoré.

Il y a les cinq cousins de la maison voisine : les garçons : Julien (Julian ? most probably), Martin, Charlie et Roddy – et leur cousine Mariella, et puis l’héroïne, Judith, enfant solitaire et incertaine d’elle-même, méditative et studieuse, intensément proche de la nature aussi, de la splendeur de son jardin, dans une intimité sensuelle avec la rivière, où elle nage la nuit, l’étang, où elle patine à perdre haleine, ou les arbres, qu’elle est capable d’escalader jusqu’à leur faîte. Cette merveilleuse façon qu’ont les Anglais(e)s d’évoquer la nature, dans une langue riche, charnue, foisonnante.

« C’était un jour sans soleil. Une lumière voilée tombait sur la campagne comme à travers une vitre faiblement teintée de bleu, sous laquelle le printemps se tenait immobile, retiré, aussi fixe qu’une peinture. Le vert tendre de la prairie où ils étaient réunis s’entourait du vert ardent et doux de la petite haie ; sur cette haie, l’épine noire jetait, en larges éparpillements, son tissu de neige fragile. Au-delà du pré, une coupe de mélèzes était tout illuminée de panaches de feu vert ; et sur sa bordure, purs contre le brun-violet des tronc enchevêtrés, un ou deux arbres juvéniles déployaient leurs feuilles nouvelles, comme un vol de phalènes arrêté dans son essor. Partout régnait le vert prodigue et débordant, étouffé, accablé sous le poids de la vie, et paisible, replié sur lui-même consumant son propre cœur. Partout la floraison blanche, dans son ascension légère, se libérait de ses attaches avec la terre et son enfantement douloureux : et flottant par les airs, ne gardait qu’un secret, celui de la beauté, ignorant tout, n’exprimant rien. »

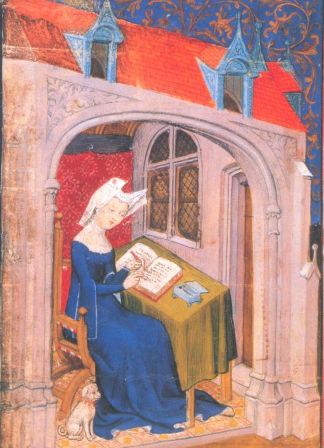

Jan VERMEULEN, Livres et instruments de musique Huile sur bois. (XVIIe - Musée de Nantes)

Jan VERMEULEN, Livres et instruments de musique Huile sur bois. (XVIIe - Musée de Nantes)