Ça y est. Je suis

allée voir Alceste à bicyclette, au

MK2 Bastille, une petite salle avec sortie sur la rue, on ne voit plus ça, en

province... Il y a eu une avalanche de bandes-annonces, telle qu’on en perd

aussitôt le souvenir et le désir de voir les films. Mais pas de pubs. La salle

était modérément occupée, avec à l’ouest des rangées centrales une femme qui,

au cours de la projection, protestait bruyamment à chaque éclat de

rire !!! – C’est une comédie, madame...

Je me suis régalée pendant les 8/10èmes du film.

Les visages et les silhouettes des deux acteurs, puis de l’actrice sont filmés

avec amour, et même le petit rôle de Zoé, la jeune actrice de porno, est

transfiguré par sa lecture, d’abord hésitante, puis affermie, du texte de

Molière.

Mais la jubilation vient du texte. Le Misanthrope, acte I, scène 1, dit, répété, modulé, ressassé,

distillé, sur tous les tons, dans toutes les postures, dedans, dehors, sur fond

de planches bleu délavé ou de vieux murs, de jardin ou de plage, à pied ou à

bicyclette.... une incantation du texte, qui court dans les veines jusqu’à

l’enchantement, celui des comédiens, celui du spectateur. La danse des alexandrins, l’allégresse de la

misanthropie.

Gauthier Valence (Lambert Wilson), à la télévision le docteur Morange

(!) est venu débusquer de sa retraite de l’île de Ré son ami Serge

Tanneur, comédien en rupture de ban, retiré dans la vieille maison léguée par

son oncle, où refoule une fosse septique défaillante. Un misanthrope déjà

retiré en son désert, où pour meubler sa solitude, il peignotte des culs et des

cuisses de femmes en noir et blanc, mi-B.D., mi-croûtes. Mais un furieux de

Molière, imbibé de Jouvet, qui va pousser son alter ego à distiller comme lui

l’alexandrin en des duos toujours plus fluides, plus ardents, plus virtuoses.

C’est une ivresse de Molière, communicative, électrisante, au milieu de

laquelle vient se prendre Francesca, une belle Italienne en rupture de mariage.

L’entrain, la légèreté comique, et surtout une forme de

fraternité par le dire du texte – car le défi est, non seulement que Serge

revienne à la scène, mais que les deux comédiens alternent les deux rôles

principaux comme ils le font à pile ou face à chaque nouvelle répétition – l’entrain

donc, la légèreté et la fraternité vont croissant tandis que se lève sur les paysages

lumineux de l’île un printemps qui libère les corps, les cœurs et les sourires.

C’est pourquoi je suis tellement déçue par la chute du film,

car c’en est une, brutale. Lucchini y reprend le rôle – le cabotinage, avec ce

sourire de requin – non plus d’Alceste, ni même d’un Serge misanthrope, mais de

lui-même. Et sa victoire finale, au désert, sur la plage solitaire, est pour

moi une défaite. Car tout se passe comme s’il dérobait à un Lambert Wilson lui

aussi toujours plus habité, plus animé par le texte, le pouvoir de le

transmettre. Comme si la rupture d’amitié-par-le-texte que cette joute d’egos

devenue duo avait construite, avait coupé au second comédien l’herbe sous le pied.

Ce Serge-Alceste-Fabrice final est fat et mesquin. Il n’est pas blessé, il

blesse. Nulle élégance en lui, nulle fragilité, mais un grincement péremptoire

que soulignent les aigus criards de la voix de Lucchini. Jouvet n’avait pas

joué Alceste par passion du rôle. Lucchini le refuse, se le refuse, nous le refuse par vanité. Il répudie le

théâtre au profit de la vie en ce qu’elle a de plus étriqué, éteint l’émulation

jubilatoire qu’il avait lui-même suscitée. Et l’on se dit que Lambert Wilson,

qui semble souvent gêné aux entournures par la place qui lui est faite - ou non

- dans le film, a donné ici au réalisateur et au comédien et co-scénariste une

sacrée preuve d’amitié et de modestie. Car c’est là que le bât blesse. Si le

film est né d’une idée de Lucchini, Philippe Le Guay n’a pas su in fine y imposer sa

propre marque. Le Misanthrope

quintessencié qu’il avait fait naître, ce film à la gloire d’un théâtre échappé

de la scène pour s’ébrouer sur les routes et le ciel, accompagné par les notes alertes de la chanson de Pierre

Barouh, ce Misanthrope comique au

sens le plus noble du terme s’effondre, réduit au silence, dans le dernier

quart d'heure du film, d’Alceste devenu histrion.

En quelle année ai-je vu

Judex-de-Franju ? sans doute dans les années 70 ou 72, au ciné club du

Lycée Montgrand, Marseille, dans la « salle de cinéma » aux fauteuils

de bois qui nous servait parfois de salle d’étude. Il m’en était resté un

souvenir vivace de mystère, d’angoisse, de fascination inquiète. J’y ai

repensé, je l’ai écrit, en regardant l’autre jour

En quelle année ai-je vu

Judex-de-Franju ? sans doute dans les années 70 ou 72, au ciné club du

Lycée Montgrand, Marseille, dans la « salle de cinéma » aux fauteuils

de bois qui nous servait parfois de salle d’étude. Il m’en était resté un

souvenir vivace de mystère, d’angoisse, de fascination inquiète. J’y ai

repensé, je l’ai écrit, en regardant l’autre jour

Il y a deux

femmes, dans Judex. : Jacqueline

Favraux, la fille du banquier, incarnée dans la blondeur éthérée, aiguë,

émouvante d’Edith Scob. Et Marie Verdier devenue Diana Monti, la méchante,

l’intrigante, la meurtrière et l’amante sulfureuse, incarnée avec génie par la

brune Francine Bergé, magnifique de souplesse, de brutalité et d’autorité, avec

ses yeux de biche intensément soulignés d’eye liner, le très léger strabisme

qui lui confère sa dimension inquiétante, et son corps vigoureux et sinueux, si

érotique dans son maillot noir moulant et ses chaussons d’acrobate, ou dans un

costume d’homme, ou un déguisement ailé de religieuse à la vaste cornette !

Il y a deux

femmes, dans Judex. : Jacqueline

Favraux, la fille du banquier, incarnée dans la blondeur éthérée, aiguë,

émouvante d’Edith Scob. Et Marie Verdier devenue Diana Monti, la méchante,

l’intrigante, la meurtrière et l’amante sulfureuse, incarnée avec génie par la

brune Francine Bergé, magnifique de souplesse, de brutalité et d’autorité, avec

ses yeux de biche intensément soulignés d’eye liner, le très léger strabisme

qui lui confère sa dimension inquiétante, et son corps vigoureux et sinueux, si

érotique dans son maillot noir moulant et ses chaussons d’acrobate, ou dans un

costume d’homme, ou un déguisement ailé de religieuse à la vaste cornette !

C’est en somme un film de cape et d’épée (« a cloak and dagger story »), qui partagerait la cape et la

dague entre les deux personnages principaux : le poignard fixé sur la

cuisse de Diana-Marie, petite croix étincelante dans le noir de la tenue et

l’obscurité de la nuit, la cape de Judex, le justicier, incarné par Channing

Pollock, un très bel homme au visage impénétrable, imperceptiblement indolent,

avec de vagues airs de Roger Moore sous son large feutre noir. C’était en fait

un magicien professionnel, et il multiplie au cours du film les métamorphoses,

et les apparitions de colombes sorties d’un foulard, en particulier au cours de

la merveilleuse scène du bal des oiseaux, au début du film. Ça aurait un air de

Cocteau, mais beaucoup plus fort, plus resserré, plus suggestif que les féeries

un peu affectées de Cocteau.

C’est en somme un film de cape et d’épée (« a cloak and dagger story »), qui partagerait la cape et la

dague entre les deux personnages principaux : le poignard fixé sur la

cuisse de Diana-Marie, petite croix étincelante dans le noir de la tenue et

l’obscurité de la nuit, la cape de Judex, le justicier, incarné par Channing

Pollock, un très bel homme au visage impénétrable, imperceptiblement indolent,

avec de vagues airs de Roger Moore sous son large feutre noir. C’était en fait

un magicien professionnel, et il multiplie au cours du film les métamorphoses,

et les apparitions de colombes sorties d’un foulard, en particulier au cours de

la merveilleuse scène du bal des oiseaux, au début du film. Ça aurait un air de

Cocteau, mais beaucoup plus fort, plus resserré, plus suggestif que les féeries

un peu affectées de Cocteau.  Irma Vep, anagramme de Vampire. C’est l’héroïne féminine sulfureuse, maléfique, des Vampires de Louis Feuillade, feuilleton cinématographique en dix épisodes aux titres croustillants : L’Homme aux poisons, Le Maître de la foudre, Les Noces sanglantes… Irma Vep, c’est Musidora, presque nue dans son maillot noir moulant dessiné par Paul Poiret - quel dommage qu’il ne lui ait pas associé des ballerines ou chaussons de cirque comme chaussures, parce que ses bottines à talons alourdissent sa silhouette et sa tenue, au demeurant un peu décevante en notre temps de latex et d’élasthane.

Irma Vep, anagramme de Vampire. C’est l’héroïne féminine sulfureuse, maléfique, des Vampires de Louis Feuillade, feuilleton cinématographique en dix épisodes aux titres croustillants : L’Homme aux poisons, Le Maître de la foudre, Les Noces sanglantes… Irma Vep, c’est Musidora, presque nue dans son maillot noir moulant dessiné par Paul Poiret - quel dommage qu’il ne lui ait pas associé des ballerines ou chaussons de cirque comme chaussures, parce que ses bottines à talons alourdissent sa silhouette et sa tenue, au demeurant un peu décevante en notre temps de latex et d’élasthane.

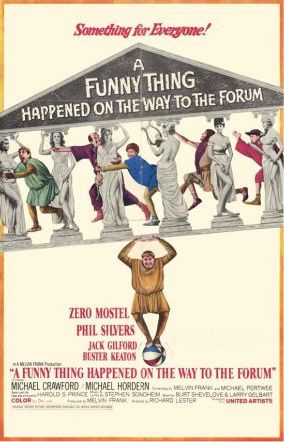

Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des

Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des  Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.

Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.

C’est un film bouleversant, qui m’a touchée au cœur de multiples manières. Avant tout, pour la beauté du texte dit sobrement, intensément, par les jolies voix de ces jeunes filles et jeunes gens, dont les visages sont filmés au plus près. Rien n’est déguisé ou gommé des imperfections de l’adolescence, du grain des peaux, et pourtant dès l’ouverture les visages sont éclairés par la ferveur, la justesse avec laquelle sont dits (et non lus, seulement) les mots austères et subtils de madame de La Fayette. Il y a des dizaines et des dizaines d’heures de travail là derrière, pour que les voix sonnent juste, que la diction soit claire, que les accents ne se fassent pas entendre de façon caricaturale, que le texte soit « incarné », - et il l’est, ô combien ! - et je salue la qualité du travail de leur jeune professeur,

C’est un film bouleversant, qui m’a touchée au cœur de multiples manières. Avant tout, pour la beauté du texte dit sobrement, intensément, par les jolies voix de ces jeunes filles et jeunes gens, dont les visages sont filmés au plus près. Rien n’est déguisé ou gommé des imperfections de l’adolescence, du grain des peaux, et pourtant dès l’ouverture les visages sont éclairés par la ferveur, la justesse avec laquelle sont dits (et non lus, seulement) les mots austères et subtils de madame de La Fayette. Il y a des dizaines et des dizaines d’heures de travail là derrière, pour que les voix sonnent juste, que la diction soit claire, que les accents ne se fassent pas entendre de façon caricaturale, que le texte soit « incarné », - et il l’est, ô combien ! - et je salue la qualité du travail de leur jeune professeur,