« La

guerre se finissait. Ce n'était pas l'heure des bilans, mais l'heure

terrible du présent où l'on constate l'étendue des dégâts. À la

manière de ces hommes qui étaient restés courbés pendant quatre

ans sous la mitraille et qui, au sens propre du terme, ne s'en

relèveraient plus et marcheraient leur existence entière avec ce

poids invisible sur les épaules, Albert sentait que quelque chose,

il en était certain, ne reviendrait jamais : la sérénité. Depuis

plusieurs mois, depuis la première blessure dans la Somme, depuis

les interminables nuits où, brancardier, il allait, noué par la

crainte d'une balle perdue, chercher les blessés sur le champ de

bataille et plus encore depuis qu'il était revenu d'entre les morts,

il savait qu'une peur indéfinissable, vibrante, palpable, était peu

à peu venue l'habiter. À quoi s'ajoutaient les effets dévastateurs

de son ensevelissement; quelque chose de lui était encore sous la

terre, son corps était remonté à la surface, mais une partie de

son cerveau, prisonnière et terrifiée, était demeurée en dessous,

emmurée. Cette expérience était marquée dans sa chair, dans ses

gestes, dans ses regards. […] Il restait sur le qui-vive, tout

était l'objet de sa méfiance. Il le savait, c'était parti pour la

vie entière. Il devrait maintenant vivre avec cette inquiétude

animale, à la manière d'un homme qui se surprend à être jaloux

et qui comprend qu'il devra dorénavant composer avec cette maladie

nouvelle. Cette découverte l'attrista énormément. »

« …

Albert tomba, presque aussitôt après avoir ouvert le sac en

toile d'Édouard, sur un carnet à la couverture rigide fermé par un

élastique, qui avait visiblement bourlingué et qui ne comportait

que des des dessins au crayon bleu. Albert s'assit là, bêtement, en

tailleur, face à l'armoire qui grinçait, immédiatement hypnotisé

par ces scènes, certaines rapidement crayonnées, d'autres

travaillées, avec des ombres profondes faites de hachures serrées

comme une mauvaise pluie; tous ces dessins, une centaine, avaient été

réalisées ici, sur le front, dans les tranchées, et montraient

toutes sortes de moments quotidiens, des soldats écrivant leur

courrier, allumant leur pipe, riant à une blague, prêts pour

l'assaut, mangeant, buvant, des choses comme ça. Un trait lancé à

la va-vite devenait le profil harassé d'un jeune soldat, trois

lignes et c'était un visage exténué, aux yeux hagards, ça vous

arrachait le ventre. Presque rien, à la volée, comme en passant, le

moindre coup de crayon saisissait l'essentiel, la peur et la misère,

l'attente, le découragement, l'épuisement, ce carnet, on aurait dit

le manifeste de la fatalité.

En

le feuilletant, Albert en eut le cœur serré. Parce que, dans tout

cela, jamais un mort. Jamais un blessé. Pas un seul cadavre. Que des

vivants. C'était plus terrible encore parce que toutes ces images

hurlaient la même chose : ces hommes vont mourir. »

Je

suis entrée dans la lecture d'Au Revoir là-haut avec une

sorte de gratitude. Ce sentiment de familiarité que l'on éprouve

en se glissant dans un vieux jean confortable - et qu'on ne s'y

trompe pas, il n'y a dans cette image rien de dépréciatif, et cela

ne signifie nullement que le roman de Pierre Lemaître ne soit pas

inventif, si la forme en est assez classique. D'un classicisme qui

doit beaucoup au XXe siècle d'ailleurs, dès les premiers mots j'ai

senti passer le rythme familier des premiers romans d'Aragon, ces

phrases où un narrateur « impliqué » mêle sa propre

voix adressée aux lecteurs avec celles de ses personnages, dans une

langue très élaborée où s'entrelacent argotismes, syntaxe rompue

et un style beaucoup plus littéraire, très imagé, à la syntaxe

sinueuse et complexe. L'hommage à Aragon est explicite, en fin de

roman, dans l'apostille de remerciements devenue désormais presque

inévitable.

J'ai eu l'occasion d'en parler avec Pierre Lemaître, ce

fameux jour de la rencontre avec les lycéens du Goncourt, jeudi

dernier, au cinéma Le Métropole de Lille où j'ai perdu mon

appareil photo - et cela me serre le cœur car c'est Pierre qui me

l'avait offert. Adoncques, un type charmant, ce Pierre Lemaître,

narquois et disert, heureux de rencontrer un écho chez de jeunes

lecteurs. Il revendique l'héritage aragonien, dès la genèse de son

roman, issu dit-il de la préface d'Aurélien,

cette histoire de type qui ne trouve pas sa place dans la société

de l'après-guerre, dans la vie même de l'après-guerre. Il a cité

aussi, le chapitre consacré à l'attente des soldats démobilisés

comme quasi exercice d'admiration adressé aux Voyageurs de

l'Impériale, que je n'ai pas

lu d'ailleurs, j'y songe.

On

a beaucoup entendu Pierre Lemaître sur les ondes, et sans doute

l'a-t-on vu aussi à la télé, en cette période de

pré-commémoration de la Grande Guerre, aussi ne vais-je pas revenir

en détail sur l'intrigue du roman. Ces deux poilus attelés l'un à

l'autre par la scène infernale qui a signé leur destin de

« hors-la-vie », le 2 novembre 1918, c'est si stupide

d'être victime de la toute fin d'une guerre !... il y a Édouard, le

fils de famille, le rebelle à tous crins, le dessinateur génial,

détruit dans son être le plus intime et le plus manifeste à la

fois par l'accès de générosité quasi incontrôlée qui le saisit

en ce fameux 2 novembre, et Albert, le trouillard, avec ses accès de

fureur et de révolte lucide, et sa fidélité opiniâtre. Tandem

boiteux, réuni aussi par la haine de l'affreux

lieutenant-futur-capitaine Aulnay-Pradelle à la gueule de séducteur

et à l'âme de malfrat. Je l'ai haï dès les premières lignes, et

tout le long du roman, avec constance, et bien plus d'énergie que le

timide Albert. Un méchant parfait, plus vrai que nature.

Dans cette

histoire de l'après-guerre acharnée tout ensemble à oublier et à

commémorer, dans ces affaires d'escroqueries qui sont comme du

roman au cœur de la vie-même, tous les personnages sont réussis,

les femmes aussi, fussent-elles à l'arrière-plan : la sœur

d'Édouard, Madeleine, femme libre et déterminée à la lucidité

tranquille, comme Pauline la soubrette et encore la petite Louise de

douze ans avec son visage pointu, liée par un quasi coup-de-foudre à

Édouard. Une question que je n'ai pas pu poser au romancier, parce

que je n'avais pas fini le roman lorsque je l'ai rencontré : va-t-on

la retrouver, Louise, dont il est dit dans l'épilogue qu'elle

« n'eut pas un destin très remarquable, du moins jusqu'à ce

qu'on la retrouve au début des années 40 » ? ce serait bien,

c'est un beau personnage. Et puis il y a encore ce personnage tard

venu de Merlin le puant, le gris, le banni, l'obstiné. Le minable

grandi par son inexpugnable intégrité. Manifestement très cher à

son auteur, hommage au Cripure de Louis Guilloux, dit-il, (encore un

roman que je n'ai pas lu et je me le reproche), et c'est sur lui,

bêchant les plates-bandes d'un cimetière militaire que se clôt ce

roman, vie et mort, honneur et dérision entremêlés.

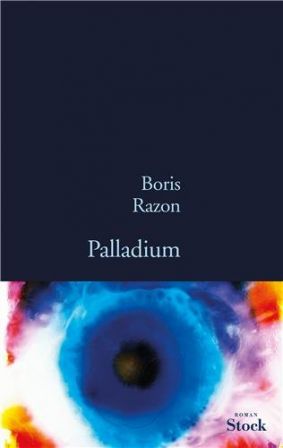

Et

puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman

autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté

une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement

intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient

pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des

récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la

construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de

ce mot de « Palladium »,

au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son

aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre

lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au

centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «

Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine

juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,

avait imaginé par le passé un « Turquish

Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme

si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme

réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et

comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de

la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en

corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et

universel, le mot « roman » se pose

ici de façon à la fois troublante et saisissante.

Et

puis il y a, à la toute fin du texte, la mention de ce roman

autrefois entrepris et abandonné, Le Cas Z., qui aurait conté

une histoire analogue, bien avant l'accident. Ça m'a terriblement

intriguée, et j'ai regretté que des fragments de ce texte n'aient

pas contribué, pour rompre l'alternance trop systématique des

récits hallucinatoires et des comptes-rendus médicaux, à la

construction du roman actuel. Pourquoi aussi, simplement, le choix de

ce mot de « Palladium »,

au sens, comment dire ? de stèle ou de mémorial-témoin de son

aventure, à quoi ressemble, d'ailleurs, dans sa sobriété, le livre

lui-même, bloc bleu-sombre, illuminé d'irrisations lyriques au

centre desquelles nous fixe une prunelle. Pourquoi ce mot de «

Palladium » qui s'est comme imposé alors même que Razon, d'origine

juive et turque sans s'en être semble-t-il soucié outre mesure,

avait imaginé par le passé un « Turquish

Palladium », titre de roman dont il ignorait jusqu'au sens ? Comme

si, sous ce récit romanesque d'un voyage hallucinatoire vécu comme

réel par l'auteur persistait un étrange substrat inconscient et

comme prémonitoire. Prescience, ou présence au coeur du corps et de

la psyché étroitement liés de l'auteur, d'un mal mis en mots et en

corps à la fois ? La question de ce que signifie, entre intime et

universel, le mot « roman » se pose

ici de façon à la fois troublante et saisissante.

L’un naissait au moment où

l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,

« illuminée ».

L’un naissait au moment où

l’autre touchait à la fin de sa vie douloureuse, troublée,

« illuminée ».

L’Étranger de Camus dans la version graphique de

L’Étranger de Camus dans la version graphique de