Voilà achevé mon second Trollope,

et je suis en passe de devenir trollopomane, sinon trollopolâtre. Celui-ci, c’est

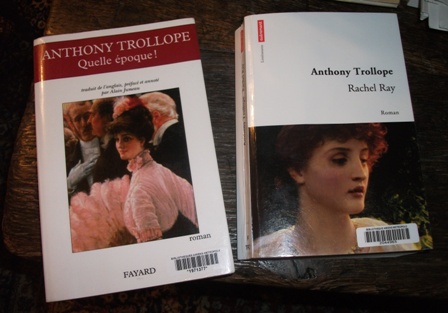

Rachel Ray. Une Femme fuyant l’annonce ayant derechef déserté les rayons de la

bibliothèque municipale à ma dernière visite, j’ai filé à la lettre T où m’attendaient

deux gros Trollope : Quelle Epoque

chez Fayard, et Rachel Ray chez

Autrement (mêmes réserves quant à la couverture quoique la jeune fille qui l’illustre

- couronne de cheveux fauves bouclés, collier de coquillages, teint de pêche et

lèvres pleines - soit bien plus engageante que le portrait qui illustrait Miss Mackenzie. Mais c’est normal :

Miss Mackenzie avait 36 ans. Rachel Ray en a 19). Nouveau pavé, dévoré dans les

intervalles de loisir que je me suis octroyés ces deux derniers jours – et nuit.

Même jubilation à la lecture, plus grande même en ce qu’il s’agit d’une

histoire plus romanesque. Celle de la jeune Rachel Ray (son patronyme souligne

sa dimension solaire, radieuse), belle plante aux épais cheveux châtains, grande,

souple, aimante et aimable et remplie de

joie de vivre. Tout le contraire de sa sœur aînée revenue vivre dans le modeste

cottage familial et champêtre de Bragg’s End, et comment résister au plaisir de

citer in extenso l’allègre ouverture du roman, où le lecteur fait d’abord la

connaissance des deux autres habitantes du cottage, mère et fille aînée, Mrs

Ray et Mrs Prime, toutes deux veuves :

Voilà achevé mon second Trollope,

et je suis en passe de devenir trollopomane, sinon trollopolâtre. Celui-ci, c’est

Rachel Ray. Une Femme fuyant l’annonce ayant derechef déserté les rayons de la

bibliothèque municipale à ma dernière visite, j’ai filé à la lettre T où m’attendaient

deux gros Trollope : Quelle Epoque

chez Fayard, et Rachel Ray chez

Autrement (mêmes réserves quant à la couverture quoique la jeune fille qui l’illustre

- couronne de cheveux fauves bouclés, collier de coquillages, teint de pêche et

lèvres pleines - soit bien plus engageante que le portrait qui illustrait Miss Mackenzie. Mais c’est normal :

Miss Mackenzie avait 36 ans. Rachel Ray en a 19). Nouveau pavé, dévoré dans les

intervalles de loisir que je me suis octroyés ces deux derniers jours – et nuit.

Même jubilation à la lecture, plus grande même en ce qu’il s’agit d’une

histoire plus romanesque. Celle de la jeune Rachel Ray (son patronyme souligne

sa dimension solaire, radieuse), belle plante aux épais cheveux châtains, grande,

souple, aimante et aimable et remplie de

joie de vivre. Tout le contraire de sa sœur aînée revenue vivre dans le modeste

cottage familial et champêtre de Bragg’s End, et comment résister au plaisir de

citer in extenso l’allègre ouverture du roman, où le lecteur fait d’abord la

connaissance des deux autres habitantes du cottage, mère et fille aînée, Mrs

Ray et Mrs Prime, toutes deux veuves :

« Il y a des femmes qui, comme des plantes délicates, n’ont pas reçu de

la nature la force de se soutenir d’elles-mêmes au milieu des difficultés de la

vie. Elles ont absolument besoin d’un mur, d’une palissade, d’un poteau qui

leur prête son appui et les protège. Elles se penchent et s’inclinent pour

chercher ce support, et, si les circonstances ne l’ont point mis à leur portée

immédiate, lancent leurs vrilles sur le sol, jusqu’à ce qu’elles l’atteignent

enfin. On peut dire de la plupart des

femmes – comme aussi de la plupart des hommes – qu’il leur est bon de se marier :

le mari et la femme se prêtent mutuellement leur force, sans qu’aucun des deux

ne perde de la sienne. Pourtant, aux femmes dont je parle, un mariage, quel qu’il

soit, est indispensable, et ce mariage, quel qu’il soit, elles finissent

toujours par le conclure, bien ou mal assorti. La femme qui a besoin d’un mur

contre lequel se clouer ira jusqu’à jurer fidélité conjugale à sa cuisinière, à

son petit-fils ou à son notaire. N’importe quel angle, poteau ou piquet assez

fort pour supporter le poids fera l’affaire, mais elle trouvera le moyen de s’attacher

à un angle, à un poteau ou à un piquet auquel elle sera dès lors mariée.

De

cette sorte de femmes était notre Mrs Ray. Comme son nom l’indique, elle avait

été mariée comme le sont la plupart des dames, à la mairie et à l’église. Au

temps de sa jeunesse, elle avait été comme un jeune pêcher dont on dirige

soigneusement la croissance contre un mur protecteur, exposé aux tièdes

haleines du midi. On lui avait trouvé un appui naturel et, d’abord, tout avait

été pour le mieux. Mais ensuite, son ciel s’était couvert de nuages orageux ;

la rage des vents s’était déchaînée, et le chaud abri contre lequel elle s’était

sentie si tranquille avait été violemment écarté de ses branches, dans la

plénitude et dans la force de la vie. Elle avait été mariée à dix-huit ans :

après dix années d’une union paisible et heureuse, elle était devenue veuve.

[suit un paragraphe consacré à l’évocation du respectable Mr Ray, homme de loi

et de religion.]

Après plus de dix ans de mariage, elle resta veuve, avec deux filles, l’aînée

et la plus jeune, seules survivantes des enfants qu’elle avait eus. L’aînée,

Dorothea, avait alors neuf ans ; et comme elle tenait beaucoup de son

père, dont elle avait le sérieux et la volonté, sa mère se maria aussitôt à

elle. Ce fut sur son aînée que Mrs Ray comptait appuyer sa vie. Désormais, en

effet, Dorothea serait le support contre lequel elle s’épanouirait. Et contre Dorothea

elle s’était dès lors épanouie, excepté pendant un an à peine. Cette année-là, Dorothea

s’était elle-même mariée, puis elle avait perdu son mari ; de la sorte, il

y avait deux veuves dans la même maison. Dorothea, comme sa mère, s’était

mariée de bonne heure, unissant son sort à celui d’un jeune prêtre voisin de Baslehurst,

mais il n’avait survécu que quelques mois au mariage. Devenue Mrs Prime, noire,

raide et austère dans ses vêtements de

veuve, la fille aînée de Mrs Ray était retournée au cottage de sa mère. Noire,

raide et austère elle était restée depuis, pendant les neuf années suivantes,

et ces neuf années nous amènent au début de notre histoire. »

Je m’arrête là, même si la

description des vêtements et des étoffes portées par Mrs Prime (dont le nom dit

assez le goût du pouvoir), et de leur influence sur son caractère, ne manque

pas de sel.

Le Docteur Thorne est

le troisième volume des Barchester novels,

après Le Directeur et Les Tours de Barchester chroniqués

autour de Noël dernier. Je m’étais arrêtée en pleins Palliser novels, mais pour l’instant pas d’Antichambres de Westminster (Phineas Redux), ni de Premier Ministre disponible à l’achat –

du moins à la bibli, parce que Trollope, c’est une rente !). Retour donc

dans le Barsetshire, et d’ailleurs, le duc d’Omnium fait deux brèves apparitions,

et l’on aperçoit le docteur et Mrs Proudie, et la belle Eleanor devenue Mrs

Arabin, à la toute fin du roman.

Le Docteur Thorne est

le troisième volume des Barchester novels,

après Le Directeur et Les Tours de Barchester chroniqués

autour de Noël dernier. Je m’étais arrêtée en pleins Palliser novels, mais pour l’instant pas d’Antichambres de Westminster (Phineas Redux), ni de Premier Ministre disponible à l’achat –

du moins à la bibli, parce que Trollope, c’est une rente !). Retour donc

dans le Barsetshire, et d’ailleurs, le duc d’Omnium fait deux brèves apparitions,

et l’on aperçoit le docteur et Mrs Proudie, et la belle Eleanor devenue Mrs

Arabin, à la toute fin du roman. Puis-je prouver que je ne suis pas un escargot ? certain jeudi matin où je partis en retard au lycée, oui. Où j’y arrivai encore plus en retard, après entrevue passablement fâcheuse avec des messieurs en képi. Qui s’étaient embusqués, équipés d’un appareil puissant, sur la petite route qui descend vers Sailly Laurette. Bilan, ponction non moins fâcheuse sur certain document rose dont il est bien difficile de se passer quand on vit à la campagne. Ce qu’à Dieu ne plaise, et que Saint Christophe me protège…

Puis-je prouver que je ne suis pas un escargot ? certain jeudi matin où je partis en retard au lycée, oui. Où j’y arrivai encore plus en retard, après entrevue passablement fâcheuse avec des messieurs en képi. Qui s’étaient embusqués, équipés d’un appareil puissant, sur la petite route qui descend vers Sailly Laurette. Bilan, ponction non moins fâcheuse sur certain document rose dont il est bien difficile de se passer quand on vit à la campagne. Ce qu’à Dieu ne plaise, et que Saint Christophe me protège…