On est arrivées au Gaumont Mistral, à Alésia, dix minutes

trop tard pour Alceste à bicyclette.

Alors, pour ne pas repartir bredouilles, et pour rester dans une histoire de

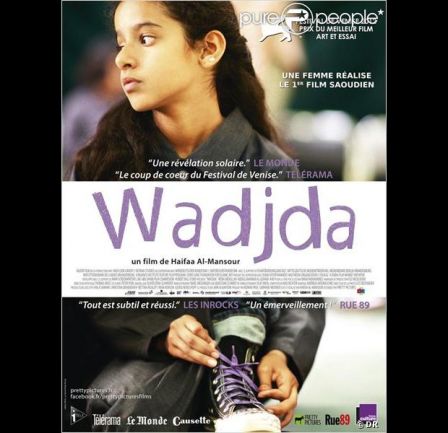

vélo, on est allées voir Wadjda.

C’est une fillette de dix ans, ensachée comme toutes ses

camarades dans une ignoble robe aussi noire que les blouses d’écoliers

d’autrefois en France, mais sous cette robe, en jeans et chaussée de

‘Converses’ grisâtres. Une petite fille dégingandée, gauche et gracieuse à la

fois, avec ses cheveux longs crêpelés et son grand nez un peu de traviole, ses

yeux vifs. Elle a un copain, Abdallah, tout de blanc vêtu quant à lui, avec sa

petite toque, Abdallah le taquin, qui passant à vélo lui pique son sandwich et

lui arrache son voile. D’où le défi : avoir elle aussi un vélo, pour lui

montrer qu’il ne serait pas si faraud, si elle jouait à armes égales. Qu’elle

saurait le battre, à vélo. Mais les vélos ne sont pas pour les filles, car

c’est à Ryad, Arabie Saoudite, que se déroule l’histoire. Une ville de

poussière et de bâtiments en construction, où dans les rues presque désertes du

quartier de Wadjda passent quelques voitures, le taxi qui transporte en commun

les femmes qui travaillent, des garçonnets en djellaba blanche jouant au foot.

Et puis Wadjda, à pied, courante, sautante, et quelques messieurs d’âge

curieusement bienveillants, comme le marchand de vélos, ce vélo si attirant, si

désirable, avec sa couleur verte et ses franges colorées au guidon. Wadjda

n’est pas très bonne élève, elle est distraite. Mais puisque sa mère refuse de

lui acheter un vélo – ce n’est pas pour les filles, cela risquerait de la

rendre stérile – elle augmente le prix de ses bracelets de laine tressés aux

couleurs des équipes de foot locales, vendus en catimini à ses copines. Et tout

service, désormais, sera monnayé, car si elle n’a pas le goût de l’étude, elle

a indéniablement la bosse du commerce.

Il y a trois lieux essentiels : la maison où Wadjda vit

avec sa mère, une belle femme coquette et sensuelle qui, dès qu’elle doit

quitter la maison – toujours en retard – s’ensevelit dans son

« abaya » noire. Le père, séduisant et affectueux avec sa fille,

n’est pas souvent là. Il y a la rue et les terrains vagues, avec Abdallah et

les boutiques, et puis il y a l’école, sous la coupe de la belle et élégante

Mme Hessa, si sèche, si rigoriste, si intransigeante, qui fait pleuvoir sur la

troupe de ses élèves interdits et punitions, sans pouvoir empêcher les

transgressions, les secrets, les potins. Mais rassembler les 800 riyals

nécessaires à l’achat du vélo n’est pas une mince affaire, et Wadjda se

découragerait presque, lorsque survient l’annonce du concours de récitation

coranique, récompensée d’un prix de 1000 riyals.

C’est un film délicieux. Tous les acteurs y sont excellents,

et il y souffle un vent de vitalité qui fait voler la poussière des interdits

sociaux. On a beau savoir théoriquement comment les choses se passent dans ce

pays où les femmes n’ont ni le doit de conduire, ni celui de se conduire, on ne peut s’empêcher de

bouillir à les voir circuler partout dans la chaleur complètement emballées

dans leurs grandes « tentes » individuelles noires, où il doit faire

une chaleur à crever. A voir marier une camarade de classe de Wadjda, une

gamine. A voir brider tout désir, toute vivacité, toute fantaisie. Et pourtant,

Wadjda va jusqu’au bout de son projet, avec le soutien des siens. C’est une

fable, peut-être, ce n’est pas un film révolutionnaire, sans doute. Mais enfin,

c’est un film tourné avec finesse et talent par une femme dans un pays d’hommes

(le premier paraît-il), un film où l’on voit des femmes se débrouiller avec l’aide des enfants pendant que d’autres

défendent leur fragile et relative liberté par le despotisme et le mensonge, un

film sur les rêves d’affranchissement d’une fillette imaginative qui parvient à

ses fins, un film où même la psalmodie du Coran devient libération d’un rythme

et d’une voix, une merveilleuse histoire de vélo comme accès à l’existence.

La bande-annonce est ici.

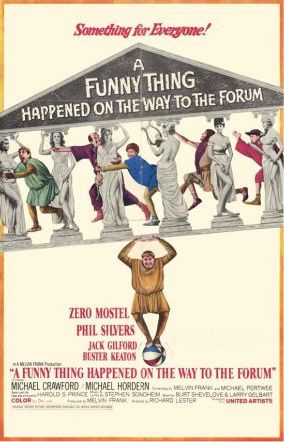

Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des

Qui connaît même le titre (consternant en français, et qui fait craindre le pire) du film de Richard Lester, Le Forum en folie ? un film de 1966, d’inspiration latine comme le suggère le titre. Je l’ai quant à moi découvert – MERCI à eux ! - grâce aux élèves et anciens élèves de la rue d’Ulm fondateurs des  Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.

Quant à l’acteur principal, Zéro Mostel ( !), il porte génialement le film, et il faut le voir imiter la grimace du masque de comédie, il mériterait l’oscar de la mimique ! il y a une course de chars à faire pâlir Ben Hur, et - j’allais oublier – la musique et les « lyrics » sont de Steven Sondheim, excusez du peu. La version française, dialogues et chansons, est excellente. Même le générique est une merveille graphique, où s’immobilise, en motif de fresque mauve sur rouge et or délavés, Buster Keaton en son ultime course.