Nous t’envoyons ces

mots, ces brigades de sauveteurs désemparées et éparses….

C’est un émerveillement, chaque fois, de tomber sur un beau

livre, un de ceux qui vous emportent, dès les premières lignes, et de se dire

qu’il y en aura toujours et encore, qu’il y a toujours quelque part dans le

monde de ces auteurs habités, dont les histoires et le style vous saisissent

et vous attachent, et ne vous quittent plus.

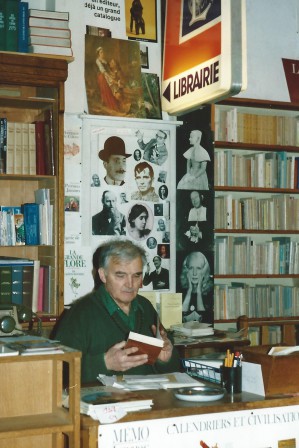

J’avais vu l’an dernier chez Pages d’Encre Entre Ciel et terre, de Jón Kalman

Stefánsson, un auteur islandais, dont Stéphane m’avait recommandé la lecture.

Avec une assez belle photo vide, plage, mer, rochers, ciel gris immense. Que je

n’avais pas lu, craignant d’une part une histoire trop sombre, et rebroussée en

outre par la lecture de cette série branchouille de romans norvégiens d’Ann Ragde

- réaction inepte car pourquoi y aurait-il quelque rapport entre un auteur

islandais et une autrice norvégienne, pas plus proches que ça, même

géographiquement ?

Erreur réparée, bouquin récupéré enfin après l’avoir

suffisamment désiré à la bibliothèque, et lu sitôt qu’entamé.

Je l’ai lu d’un trait (la nuit est propice à ce genre de

folie), tellement vite que je n’ai pas pris la peine même de noter les pages

des passages que je trouvais les plus beaux, il y en a des tas : je

n’avais pas sur la table de nuit mon « crayon de lecture », je me

disais que je les retrouverais facilement - tu parles !.

«Le café, l’effort qui

les attend, Einar est un homme reconnaissant, il en viendrait presque à

apprécier ceux qui sont assis sous les combles, à demi inclinés au-dessus de

leurs gobelets presque vides ; il parvient même à regarder ces deux nigauds,

Barður et le gamin, sans ressentir la moindre colère, parfois, ils le rendent

complètement fou avec leur éternelle et satanée lecture, les citations

perpétuelles de poèmes qu’ils s’adressent l’un à l’autre, quelle honte que de

laisser cette pourriture se nicher dans votre âme et vous ramollir face à la

vie, mais non, même cette pensée ne parvient pas à lui échauffer le sang qui, en

ce moment, est un fleuve paisible. Einar sirote son café et la vie est douce.

S’en vient le soir

Qui pose sa capuche

Emplie d’ombre

Sur toute chose,

Tombe le silence,

lit Barður dans Le

Paradis perdu, il incline le livre afin

que la lampe y projette sa clarté, une lumière qui parvient à illuminer un vers

bien tourné atteint probablement son but.

»

«GeirÞruður l’a écouté les yeux mi-clos, ses paupières

haves reposaient sur la nuit de ses yeux, Helga fixait la couverture rouge car

il faut bien avoir les yeux posés quelque part, ils ne sont pas comme les mains

qui peuvent simplement s’endormir ou comme les jambes que personne ne remarque

au bout d’un certain temps, les yeux sont en tout point différents, ils ne se

reposent qu’à l’arrière des paupières, ce rideau à la surface des rêves. Les

yeux échappent à tout contrôle. Nous devons réfléchir où et quand nous les

posons. L’ensemble de notre vie s’écoule à travers eux et ils peuvent aussi

bien être des fusils que des notes de musique, un chant d’oiseau qu’un cri de

guerre. Ils ont le pouvoir de nous dévoiler, de te sauver, te perdre. J’ai

aperçu tes yeux et ma vie a changé. Ses yeux à elle m’effraient. Ses yeux à lui

m’aspirent. Regarde-moi un peu, alors tout ira mieux et peut-être pourrai-je

dormir. D’antiques histoires, probablement plus vieilles que le monde,

affirment que nul être vivant ne supporte de regarder Dieu dans les yeux car

ils abritent la source de vie et le trou noir de la mort. »

On trouve dans ces deux passages le flux de cette écriture

poétique, la justesse des observations, le sac et le ressac des points de vue

qui font passer insensiblement de l’auteur, ou plutôt du conteur, au

personnage, au lecteur, de la parole commune issue des plus anciennes

traditions à la parole individuelle. Étrangement, on ne le comprend pas

vraiment tout de suite, ce sont les morts d’autrefois qui, de leurs

voix blanches, nous parlent de l’enfer, de la puissance du désespoir, du goût de la vie et

du paradis perdu, et de quoi ? du souffle, quel qu’il soit, qui les habite

malgré tout pour que jusqu’à nous parvienne l’histoire de Barður et du gamin, d’Andréa

et de Guðrun, de Pétur, d’Arni et Sesselja, de GeirÞruður, d’Helga et du vieux

capitaine aveugle, et de tous les autres, marins, femmes, ivrognes, pasteurs…

il y a quatre sections au livre, deux en italiques, la première et la

troisième, où se fait entendre la voix des morts-conteurs. Les deux autres : Le gamin, la mer et le paradis perdu,

puis Le gamin, le Village de pêcheurs et

la trinité profane, content l’histoire du gamin.

Entre Ciel et terre

fait partie de ces romans puissamment vocaux, sobres, sombres, où domine une

nature immémoriale et tragique, éclairée cependant par le courage, l’obstination,

la compassion, l’amour et l’amitié des hommes. Et la voix des livres.

Je suis heureuse que mon trois-centième billet célèbre cet auteur-là. Et d'ajouter, je ne l'ai pas fait et je m'en repens, que la traduction d'Éric Boury, qui est aussi le traducteur, entre autres, d'Indridasson, est magistrale. Je vois qu'il a un blog, j'irai y voir plus tard, voici le lien.

Je n’ai

Je n’ai