C’est un livre grouillant et joyeux, où dans la touffeur de New York, été 1991, meurt, gagné par une paralysie progressive de tous ses membres et de toutes ses fonctions, dans son vaste atelier meublé de bric et de broc, le peintre Alik entouré de ses femmes toutes plus dénudées les unes que les autres, et de ses amis. Il y a sa légitime, la blonde Nina évaporée et alcoolique qui a entrepris de le convertir in extremis à l’orthodoxie pour que puissent agir les potions ésotériques de Maria Ignatievna, et puis Valentina à la vaste poitrine, et Irina l’ex-acrobate devenue avocate d’affaire, et encore la fille de cette dernière, Maïka dite T. Shirt, adolescente quasi mutique revenue à la vie grâce à sa rencontre avec Alik. Les scènes au présent se mêlent à des flashes back, entre Russie et USA. Au chevet d’Alik, en ce samedi 17 août 1991 (la date se déduit du Putsch de Moscou évoqué juste après) se rencontrent le naïf et sincère père Victor et le Rabbi Ménaché, qui poursuivront dans le joyeux capharnaüm de l’atelier un débat philosophico-religieux autour de verres en carton de vodka, et parmi tous ces Russes déracinés, une ribambelle de spécimens, blancs, noirs ou cuivrés, des exilés récents ou plus anciens qui peuplent l’Amérique. Une joyeuse bohème porteuse de vie et d’espoir, au-delà de la mort.

Ça se lit bien, malgré la cascade des noms dans laquelle une lecture ensommeillée peut s’égarer. Malgré aussi, mêlées trop souvent aux scènes dialoguées, des sortes de résumés narratifs qui suturent le récit et situent les personnages - trop explicatifs, mal insérés. Malgré enfin, une traduction parfois maladroite, voire, çà et là, fautive. Le texte original est en russe. C’est, malgré ces quelques réserves, un éloge de la vitalité, de la débrouille, de l’amour et de la créativité. D'un très cosmopolite souffle russe, d’un continent à l’autre.

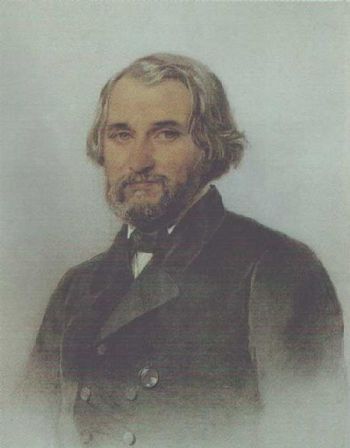

Autre bref bonheur de lecture, de relecture, plutôt : La Fille du capitaine, petit roman de Pouchkine que j'avais dévoré adolescente. Le genre de texte qui me comble, sans l’ombre d’une réserve : le narrateur, Pierre Andréievitch Griniov, est un ex-jeune homme de 17 ans qui quitte le foyer familial pour aller apprendre la vie à l'armée. Il est expédié du côté d'Orenbourg dans un petit fort perdu d'une région où va bientôt sévir le cosaque rebelle Pougatchov. Le récit est mené avec vivacité sans la moindre longueur historique ni psychologique, et tous les personnages sont merveilleux de vie et de "réalisme" : Le couple du commandant du fort, un type modeste, inculte et bon, et de sa femme, qui gouverne de fait le fort comme elle gouverne son ménage, avec autorité et bon sens, le serf-nounou, (le diadka) Savélitch, envahissant comme une mère, gaffeur et fidèle, non pas comparse, mais personnage essentiel, l'inquiétant et envieux Chvabrine, insinuant et perfide, et tout les personnages annexes qui grouillent autour des deux protagonistes : non pas Pierre Andréievitch Griniov et Macha, la fille du capitaine, pour le coup seul personnage un peu falot, un peu désincarné du récit, mais Griniov et Pougatchov, qu'une rencontre de hasard avant la révolte a unis en une étrange relation de respect et d'ironie réciproques.

Autre bref bonheur de lecture, de relecture, plutôt : La Fille du capitaine, petit roman de Pouchkine que j'avais dévoré adolescente. Le genre de texte qui me comble, sans l’ombre d’une réserve : le narrateur, Pierre Andréievitch Griniov, est un ex-jeune homme de 17 ans qui quitte le foyer familial pour aller apprendre la vie à l'armée. Il est expédié du côté d'Orenbourg dans un petit fort perdu d'une région où va bientôt sévir le cosaque rebelle Pougatchov. Le récit est mené avec vivacité sans la moindre longueur historique ni psychologique, et tous les personnages sont merveilleux de vie et de "réalisme" : Le couple du commandant du fort, un type modeste, inculte et bon, et de sa femme, qui gouverne de fait le fort comme elle gouverne son ménage, avec autorité et bon sens, le serf-nounou, (le diadka) Savélitch, envahissant comme une mère, gaffeur et fidèle, non pas comparse, mais personnage essentiel, l'inquiétant et envieux Chvabrine, insinuant et perfide, et tout les personnages annexes qui grouillent autour des deux protagonistes : non pas Pierre Andréievitch Griniov et Macha, la fille du capitaine, pour le coup seul personnage un peu falot, un peu désincarné du récit, mais Griniov et Pougatchov, qu'une rencontre de hasard avant la révolte a unis en une étrange relation de respect et d'ironie réciproques.