Puis-je désormais dire que j’ai « lu » Enfance de Nathalie Sarraute ? C’est le problème avec les livres audio : on les a écoutés, on ne les a pas lus. J’ai déjà éprouvé ce sentiment inconfortable à l’écoute – j’allais écrire la lecture – de Lettre à une inconnue de Zweig, que donc, je n’ai pas « lu ».

En tout cas, il y avait longtemps que j’éprouvais quelque honte de ne toujours pas avoir surmonté un ennui sans doute passager pour aborder entièrement Enfance. Un long voyage a donc permis l’écoute des 3 CD du livre audio où Béatrice Agenin et Francine Berger prêtent leurs voix aux deux Nathalie Sarraute : la « nouvelle-romancière » détachée de toute subjectivité et l’autrice très âgée en proie au désir de revenir sur ses années d’enfance, un comble du retour à soi. J’en connaissais des pages entières – peu, en somme – de celles qui sont devenues des classiques de la littérature-autobiographique-à-l’école, en particulier, précisément, le dialogue liminaire qui oppose les deux voix de la romancière. Je l’ai écouté avec plaisir, mais non parfois sans un certain agacement. A cause, d’abord, du ton trop doctoral, de la diction trop distillée, de la voix principale. Elle exalte le texte, au détriment sans doute d’un certain naturel, même si elle ne s’interdit nullement, au contraire, d’en transmettre les émotions vives. A cause, ensuite, des intermèdes musicaux, toujours trop longs, au point non plus d’accompagner le texte, mais de l’éteindre sous un commentaire redondant, allègre après les passages joyeux, discordant dans les moments douloureux, j’en attendais la fin avec impatience, pour que reviennent les mots. Après vérification, il ne s’agit pas d’une musique originale, mais de brefs morceaux de divers compositeurs contemporains. Je conçois que l’on n’ait pas voulu les interrompre. Leur atmosphère colle judicieusement à celle du texte. Mais le respect de la musique se fait, je le redis, au détriment du texte, qui a été coupé ! Peut-être faudrait-il composer pour les livres audio des musiques originales ? ce serait plus cher, sans doute, mais tellement plus juste !

Beau texte, indéniablement, par moments peut-être un peu complaisant dans sa quête de la vérité des infimes mouvements de l’âme de Natacha enfant.

Jo, la belle Irlandaise (1866, MoMA)

Jo, la belle Irlandaise (1866, MoMA) Alors j’en ai sorti deux de la

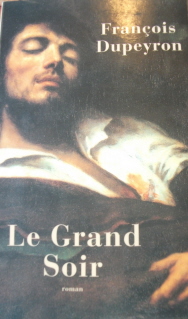

bibliothèque et j’ai commencé celui-ci – Le

Grand soir – avec en couverture un gros plan en clair obscur sur le beau

visage de Courbet jeune, L’Homme blessé, on

voit la tache de sang sur la chemise blanche, à la place du cœur. Je l’ai

commencé et, va savoir, la fatigue des journées, les allées-venues, d’autres

livres, les cours, et le style aussi, haletant, jaillissant, célinien en

quelque sorte, la lecture n’avançait pas. Je l’ai repris enfin, et terminé, d'un trait.

Alors j’en ai sorti deux de la

bibliothèque et j’ai commencé celui-ci – Le

Grand soir – avec en couverture un gros plan en clair obscur sur le beau

visage de Courbet jeune, L’Homme blessé, on

voit la tache de sang sur la chemise blanche, à la place du cœur. Je l’ai

commencé et, va savoir, la fatigue des journées, les allées-venues, d’autres

livres, les cours, et le style aussi, haletant, jaillissant, célinien en

quelque sorte, la lecture n’avançait pas. Je l’ai repris enfin, et terminé, d'un trait.