Balzac - La Muse du département

Par Agnès Orosco le jeudi, juillet 14 2011, 16:07 - Littératures française et francophones - Lien permanent

Ça y est, j’ai enfin lu La Muse du département, depuis le temps que je voulais le faire. Très étrange « novella », bref roman, pourtant plein de longueurs mais aussi de surprises et de drôlerie. C’est en somme une variété de vaudeville, où le ménage à trois, tardif, se prélude et se prolonge en éclaboussant de nombreux personnages, provinciaux et parisiens. Il y a dans cette centaine de pages la matière de scènes de la vie de province, de la vie privée, de la vie parisienne, et Balzac a dû bien s’amuser à l’écrire.

L’héroïne, Dinah Piedefer, amie de pensionnat d’Anna Grossetête ^^(épouse de Fontaine), huguenote convertie par calcul – et par influence maternelle - au catholicisme, y devient en la bonne ville de Sancerre célèbre par ses vins la jeune et brillante épouse d’un petit avorton avare mais ambitieux, Polydore de La Baudraye, je ne résiste pas au plaisir de citer le portrait de l’époux :

« Monsieur de La Baudraye dont les jambes étaient si grêles qu'il mettait par décence de faux mollets, dont les cuisses ressemblaient au bras d'un homme bien constitué, dont le torse figurait assez bien le corps d'un hanneton, eût été pour le bailli de Ferrette une flatterie perpétuelle. En marchant, le petit vigneron retournait souvent ses mollets sur le tibia, tant il en faisait peu mystère, et remerciait ceux qui l'avertissaient de ce léger contre-sens. Il conserva les culottes courtes, les bas de soie noirs et le gilet blanc jusqu'en 1824. Après son mariage, il porta des pantalons bleus et des bottes à talons, ce qui fit dire à tout Sancerre qu'il s'était donné deux pouces pour atteindre au menton de sa femme. On lui vit pendant dix ans la même petite redingote vert-bouteille à grands boutons de métal blancs, et une cravate noire qui faisait ressortir sa figure froide et chafouine, éclairée par des yeux d'un gris bleu, fins et calmes comme des yeux de chat. Doux comme tous les gens qui suivent un plan de conduite, il paraissait rendre sa femme très-heureuse en ayant l'air de ne jamais la contrarier, il lui laissait la parole, et se contentait d'agir avec la lenteur mais avec la ténacité d'un insecte ».

Dinah, variété locale de femme de tête et de lettres touchée par l’aile du « sandisme », selon le terme même forgé par Balzac qui consacre un chapitre au phénomène, jeune fille belle, intelligente et ambitieuse que son intelligence et son appétit de savoir font tourner dans l’étroite société de province au bas-bleu ridicule, à la « serinette », à la « tabatière suisse » musicale, Dinah, flanquée d’abord d’un brave curé qui lui tient lieu de mentor, puis de soupirants nombreux mais sans charme sinon sans constance, Dinah donc finit, après neuf années à sécher sur pied dans un univers qui l’étouffe et l’étiole, par succomber au charme fabriqué d’Etienne Lousteau que l’approche de la quarantaine met en quête d’élévation sociale et qui se laisse prendre, bon gré mal gré, à Sancerre, puis à Paris, par les charmes physiques et pratiques de la jeune femme devenue, dans l’intimité, Didine.

Farandole de personnages à des titres divers ridicules ou mesquins, et pourtant attachants, cet étrange roman est une rhapsodie qui intègre dans son cours sinueux des vers dans la prose : Paquita la Sévillane de Jan Diaz, pseudonyme de Dinah incitée à l’écriture par son bon curé, six-cents vers consacrés à la vie romanesque d’une Sévillane égarée à Rouen pour l’amour d’un beau soldat normand, jusqu’à la chute (qu’on se rassure, Balzac n’en cite que quelques dizaines), plus un Spleen en cinq strophes copié par Lousteau sur l’album de la jeune femme, plus trois histoires enchâssées, contées à la veillée au Château d’Anzy - acquis par l’ambitieux insecte Polydore et meublé par les soins éclairés de son épouse - trois histoires d’adultères châtiés, à la manière de l’intermède des comédiens d’Hamlet, enfin, au cours d’une très divertissante scène de soirée provinciale, la lecture commentée des fragments d’Olympia ou les vengeances romaines, roman noir empire dont quelques dizaines de « bonnes feuilles » emballent un paquet d’épreuves envoyées à Lousteau. Face à dix-huit provinciaux (il y a dix-huit pages du roman…) ahuris mais tentant de faire bonne figure, Lousteau, Bianchon et Dinah donnent lecture des pages en question tout en en commentant l’intrigue, le style, l’art, et en se livrant à des spéculations destinées à combler les lacunes et à imaginer le dénouement. En voici un extrait :

OU LES VENGEANCES ROMAINES. 217

corridor ; mais, se sentant poursuivi par les gens de la duchesse, Rinaldo

– Va te promener !

– Oh ! dit madame de La Baudraye, il y a eu des événements importants entre votre fragment de maculature et cette page.

– Dites, madame, cette précieuse bonne feuille ! Mais la maculature où la duchesse a oublié ses gants dans le bosquet appartient-elle au quatrième volume ? Au diable ! continuons :ne trouve pas d'asile plus sûr que d'aller sur-le-champ dans le souterrain où devaient être les trésors de la maison de Bracciano. Léger comme la Camille du poète latin, il courut vers l'entrée mystérieuse des Bains de Vespasien. Déjà les torches éclairaient les murailles, lorsque l'adroit Rinaldo, découvrant avec la perspicacité dont l'avait doué la nature, la porte cachée dans le mur, disparut promptement.

Une horrible réflexion sillonna l'âme de Rinaldo comme la foudre quand elle déchire les nuages.

Il s'était emprisonné !...

Il tâta le– Oh ! cette bonne feuille et le fragment de maculature se suivent ! La dernière page du fragment est la 212 et nous avons ici 217 ! Et, en effet, si, dans la maculature, Rinaldo, qui a volé la clef des trésors de la duchesse Olympia en lui en substituant une à peu près semblable, se trouve, dans cette bonne feuille, au palais des ducs de Bracciano, le roman me paraît marcher à une conclusion quelconque. Je souhaite que ce soit aussi clair pour vous que cela le devient pour moi... Pour moi, la fête est finie, les deux amants sont revenus au palais Bracciano, il est nuit, il est une heure du matin. Rinaldo va faire un bon coup !

– Et Adolphe ?... dit le Président Boirouge qui passait pour être un peu leste en paroles.

– Et quel style ! dit Bianchon : Rinaldo qui trouve l'asile d'aller !...

– Evidemment ni Maradan, ni les Treuttel et Wurtz, ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là, dit Lousteau ; car ils avaient des correcteurs à leurs gages, qui revoyaient leurs épreuves : un luxe que nos éditeurs actuels devraient bien se donner, les auteurs d'aujourd'hui s'en trouveraient bien... Ce sera quelque pacotilleur du quai...

– Quel quai ? dit une dame à sa voisine. On parlait de bains...

– Continuez, dit madame de La Baudraye.

– En tout cas, ce n'est pas d'un Conseiller d'Etat, dit Bianchon.

– C'est peut-être de madame Hadot, dit Lousteau.

– Pourquoi fourrent-ils là-dedans madame Hadot de La Charité ? demanda la Présidente à son fils.

– Cette madame Hadot, ma chère Présidente, répondit la châtelaine, était une femme-auteur qui vivait sous le Consulat...

– Les femmes écrivaient donc sous l'Empereur ? demanda madame Popinot-Chandier.

– Et madame de Genlis, et madame de Staël ? fit le Procureur du Roi piqué pour Dinah de cette observation.

– Ah !

– Continuez, de grâce, dit madame La Baudraye à Lousteau.

La préface de mon édition (L’Intégrale, au Seuil, 1970, toile rouge, double colonne, tome 3, Scènes de la vie de province, sous section : Les Parisiens en province – qui est d’ailleurs tout aussi bien Les Provinciaux à Paris, texte du Furne corrigé, avec les intertitres), préface du très estimable Pierre-Georges Castex, fait la fine bouche devant Dinah comme devant le roman dont elle est l’héroïne, selon lui une « femme qui échoue dans la vie », « faute de lucidité et d’énergie ». Je trouve l’avis sévère et immérité. Dinah, qui a eu assez d’énergie pour mener en province comme à Paris une vie en marge de la société établie, ne manque certes pas de lucidité, ni sur Lousteau-le-loustic comme homme et comme auteur, ni sur le lien qui les unit. Et si elle est l’héroïne d’un vaudeville, elle le mène avec esprit et intelligence à son terme, comme femme « posée » et non comme femme tombée. Quant au roman lui-même, c’est une très intéressante contribution de Balzac à une réflexion sur l’art du roman comme genre bâtard, art du disparate et de la distance ironique. J’ai peine à croire que cette scène sentimentale à rebondissements se tienne par hasard dans le département du … Cher, et que Dinah soit désignée pour de simples raisons topographiques comme « la Sapho de Saint-Satur ». Car si le château de La Baudraye est sis dans ce faubourg de Sancerre, ce toponyme évoque aussi un adjectif latin à l’origine du mot « satura », d’où vient la « satire », comme genre sans définition assignée, ragoût, pot-pourri en somme, et ancêtre, dès Pétrone, du genre romanesque. N’est-ce pas, pour un auteur chez qui l’onomastique n’a certes rien à voir avec le hasard, un appel à l’attention du lecteur ? quoique bref, le roman comporte en outre quatre volets qui tous, à un moment ou à un autre, font référence au roman contemporain, qu’il s’agisse de George Sand, justement, ou de Stendhal, et enfin de Benjamin Constant, puisque le quatrième volet porte le titre de « Commentaires sur l’Adolphe de Benjamin Constant ». En témoigne cette conversation entre les deux amants :

– Mon ami, nous nous séparons pour toujours, dit madame de La Baudraye en comprimant le tremblement de sa voix. J'ai congédié les deux domestiques. En rentrant, vous trouverez votre ménage en règle et sans dettes. J'aurai toujours pour vous, mais secrètement, le cœur d'une mère. Quittons-nous tranquillement, sans bruit, en gens comme il faut. Avez-vous un reproche à me faire sur ma conduite pendant ces six années ?

– Aucun, si ce n'est d'avoir brisé ma vie et détruit mon avenir, dit-il d'un ton sec. Vous avez beaucoup lu le livre de Benjamin Constant, et vous avez même étudié l'article de Gustave Planche ; mais vous ne l'avez lu qu'avec des yeux de femme. Quoique vous ayez une de ces belles intelligences qui ferait la fortune d'un poète, vous n'avez pas osé vous mettre au point de vue des hommes. Ce livre, ma chère, a les deux sexes. Vous savez ?... Nous avons établi qu'il y a des livres mâles ou femelles, blonds ou noirs... Dans Adolphe, les femmes ne voient qu'Ellénore, les jeunes gens y voient Adolphe, les hommes y voient Ellénore et Adolphe, les politiques y voient la vie sociale ! Vous vous êtes dispensée, comme votre critique d'ailleurs, d'entrer dans d'âme d'Adolphe. Ce qui tue ce pauvre garçon, ma chère, c'est d'avoir perdu son avenir pour une femme ; de ne pouvoir rien être de ce qu'il serait devenu, ni ambassadeur, ni ministre, ni poète, ni riche. Il a donné six ans de son énergie, du moment de la vie où l'homme peut accepter les rudesses d'un apprentissage quelconque, à une jupe qu'il a devancée dans la carrière de l'ingratitude, car une femme qui a pu quitter son premier amant devait tôt ou tard laisser le second. Adolphe est un Allemand blondasse qui ne se sent pas la force de tromper Ellénore. Il est des Adolphe qui font grâce à leur Ellénore des querelles déshonorantes, des plaintes, et qui se disent : Je ne parlerai pas de ce que j'ai perdu ! je ne montrerai pas toujours à l'Egoïsme que j'ai couronné mon poing coupé comme fait le Ramorny de la Jolie Fille de Perth, mais ceux-là, ma chère, on les quitte... Adolphe est un fils de bonne maison, un cœur aristocrate qui veut rentrer dans la voie des honneurs, des places et rattraper sa dot sociale, sa considération compromise. Vous jouez en ce moment à la fois les deux personnages. Vous ressentez la douleur que cause une position perdue, et vous vous croyez en droit d'abandonner un pauvre amant qui a eu le malheur de vous croire assez supérieure pour admettre que si chez l'homme le cœur doit être constant, le sexe peut se laisser aller à des caprices...

– Et croyez-vous que je ne serai pas occupée de vous rendre ce que je vous ai fait perdre ? Soyez tranquille, répondit madame de La Baudraye foudroyée par cette sortie, votre Ellénore ne meurt pas, et si Dieu lui prête vie, si vous changez de conduite, si vous renoncez aux lorettes et aux actrices, nous vous trouverons mieux qu'une Félicie Cardot.Chacun des deux amants devint maussade : Lousteau jouait la tristesse, il voulait paraître sec et froid ; tandis que Dinah, vraiment triste, écoutait les reproches de son cœur.

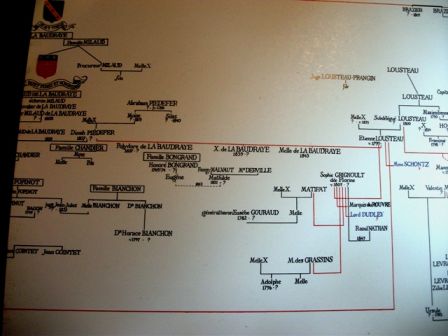

Pour en finir avec ces quelques remarques sur la marqueterie littéraire que constitue La Muse du Département, ajoutons que le roman est dédié au Comte Ferdinand de Grammont, auteur de l’Armorial des Etudes de mœurs de La Comédie Humaine, autrement dit à l’ami qui a constitué pour Balzac l’ensemble des blasons de l’ouvrage, avec leurs devises (dont celle, ironique, des La Baudraye : Deo sic patet fides et hominibus[1]). Celui donc, qui a contribué à manifester l’oeuvre comme une sorte de « fantastique bigarrure », dont la petite comédie, mi-provinciale, mi-parisienne, de Dinah et de ses amants concentre en quelque sorte le reflet diapré.

[1] « Ainsi se manifeste ma loyauté à Dieu et aux hommes » (ou "...se manifeste à dieu et aux hommes ma loyauté"…. ce qui n'est pas tout à fait la même chose.)