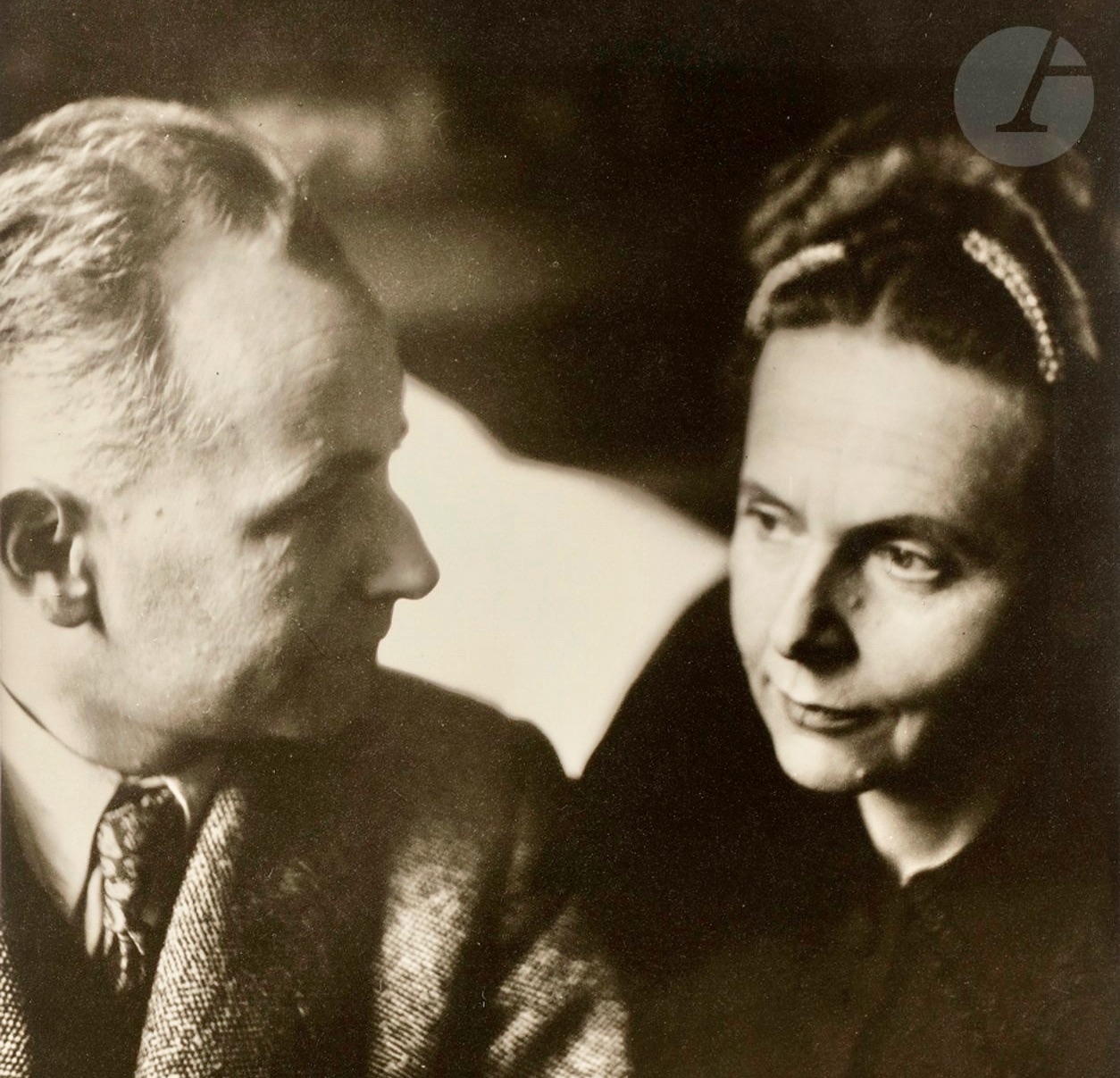

Photographie de Louis Aragon et Elsa Triolet, circa 1945, par Isis Bidermanas (1911-1980). Source.

Félicitations pour votre admission en Lettres supérieures !

Vous avez reçu, lors de votre inscription au lycée Pierre d'Ailly, une brochure dans laquelle vous trouverez, pour chaque discipline, une bibliographie et des consignes de lecture. Après un repos bien mérité, vous aurez à cœur de faire ces lectures nécessaires pour aborder sereinement la rentrée.

Je présente ci-dessous le programme d'étude en Lettres, auquel il faudra ajouter de nombreux extraits pour chaque genre littéraire, poésie, roman, théâtre, essai et un programme de lecture pour les colles, c'est-à-dire les interrogations orales (voir ci-dessous). D'autres précisions sont données dans ma bibliographie.

Je vous souhaite de belles vacances, reposantes et studieuses !

PROGRAMME D’ÉTUDE

UN ÉTÉ AVEC ARAGON ET OLIVIER BARBARANT, POÈTE, CRITIQUE, INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE. ON PEUT CONSULTER POUR LA RENTRÉE, AFIN DE PRÉPARER LA PROCHAINE ÉDITION DES «RENCONTRES DE PIERRE D'AILLY» (MARDI 25 NOVEMBRE 2025) CONSACRÉE À LA POÉSIE ET À SES FONCTIONS :

Aragon, Oeuvres poétiques complètes, sous la direction d'Olivier Barbarant, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2007.

Olivier Barbarant, Le Paris d'Aragon, éditions Alexandrines, 2016.

Olivier Barbarant, Séculaires, Gallimard, 2022. Prix Maïse Ploquin-Caunan 2023.

A LIRE POUR LA RENTRÉE :

Réflexion sur la littérature :

HÉLOÏSE et ABÉLARD – Lettres et vies, éditions GF-Flammarion. Traduction et présentation par Yves Ferroul. ISBN : 978-2081358737.

La lecture de cette oeuvre doit s'inscrire dans une réflexion sur l'histoire de la littérature, dans ses variations voire dans ses métamorphoses : à partir de l'histoire de ce couple célèbre - sur lequel la correspondance nous éclaire -, nous essaierons de comprendre comment se forme un mythe littéraire nourri par un amour interdit, dont les différents aspects ont été analysés par Denis de Rougemont, notamment, dans L'Amour et l'Occident (édition de poche en 10/18), à travers la légende de Tristan et d'Iseut. La comparaison a, certes, ses limites mais, ainsi que l'écrit D. de Rougemont, «Héloïse et Abélard vivent d'abord, puis publient largement, en poèmes courtois et en lettres, le premier grand roman d'amour-passion de notre histoire.» (p. 121.) Une place sera donc faite - parmi les perspectives de ce cours initial - à cette notion d'amour-passion et à son devenir mythique, qui se développe et féconde la poésie, des troubadours à Aragon. L'occasion nous sera ainsi donnée d'explorer d'autres notions, comme celles de fin'amor et de courtoisie, en n'oubliant pas qu'elles ont toutes deux une histoire : «l'amour est une grande découverte du Moyen Age, et en particulier du XIIe siècle français.» G. Cohen, cité par Yves Ferroul, dans notre édition, p. 24. Le roman ne sera pas en reste, puisque Rousseau, dans sa Julie ou la Nouvelle Héloïse, se réfère explicitement à notre couple légendaire, pour en redéfinir le mythe : « Quand les lettres d’Héloïse et d’Abélard tombèrent entre vos mains, vous savez ce que je vous dis de cette lecture et de la conduite du théologien. J’ai toujours plaint Héloïse ; elle avait un cœur fait pour aimer : mais Abélard ne m’a jamais paru qu’un misérable digne de son sort, et connaissant aussi peu l’amour que la vertu. Après l’avoir jugé, faudra-t-il que je l’imite ? » édition GF-Flammarion, p. 116.

Cette réflexion sur la littérature, qui sera poursuivie par l'anthologie des Classiques de Nuccio Ordine (cf. ci-dessous), doit aussi mettre en place ce qui est essentiel à la méthodologie des Lettres : l'initiation à la problématisation littéraire. Pour « transformer l'information en savoir» (Michel Serres), il faut apprendre à problématiser : dynamiser sa pensée par la recherche, la formulation puis la résolution de « problèmes littéraires». Ces derniers sont nombreux et sont le plus souvent tirés de l'étude spécifique des textes. Mais il en est de généraux, qui portent, par exemple, sur les genres, les mouvements littéraires et les contextes socioculturels. A chaque fois, il faudra exercer honnêtement sa réflexion pour ne pas s'en tenir aux idées toutes faites sur les auteurs et leurs oeuvres. On adoptera ainsi l'esprit provocateur d'un Paul Valéry pour déjouer ce que peuvent avoir d'abusif voire d'inexact les généralités sur les mouvements littéraires (c'est un exemple parmi tant d'autres) : « Il est impossible de penser — sérieusement — avec des mots comme Classicisme, Romantisme, Humanisme, Réalisme — On ne s’enivre ni ne se désaltère avec des étiquettes de bouteilles». Mauvaises pensées et autres (Œuvres Complètes, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade», tome 2 p. 801). Cette exigence de la pensée littéraire présidera aux trois exercices canoniques des études de Lettres : L'explication de texte (linéaire), le commentaire composé et bien évidemment la dissertation.

Nuccio ORDINE, Une année avec les Classiques, éditions Les Belles Lettres. ISBN : 978-2251445489.

Qu’est-ce qu’un « classique » ? On tâchera de répondre à cette question, avec l’aide de Nuccio Ordine mais aussi d’Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques, (1984) et de Jorge Luis Borges qui, dans une « enquête », donne la définition suivante, non sans la passer au crible du relativisme historique : « Est classique le livre qu’une nation ou un groupe de nations ou les siècles ont décidé de lire comme si tout dans ses pages était délibéré, fatal, profond comme le cosmos et susceptible d’interprétations sans fin. (…) C’est un livre que les générations humaines, pressées par des raisons différentes, lisent avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. » « Sur les classiques », dans Enquêtes, Folio /essais, p. 251-252. Faut-il se hâter d'opposer les « Classiques » aux « Modernes » ? Dans un entretien entre Roger Caillois et Borges, ce dernier, qui a fait partie du mouvement ultraïste, à ses débuts, reconnaît avoir évolué « vers Boileau », autrement dit vers le classicisme. Caillois, d’abord surréaliste, se reconnaît également dans ce parcours. Voilà qui nous permettra de formuler le problème littéraire relatif aux tensions qui se jouent entre « l’Ancien et le Nouveau» - pour reprendre le titre de Marthe Robert -, et dont la littérature est le perpétuel théâtre. L’anthologie proposée a pour sous-titre : « Une petite bibliothèque idéale pour nous accompagner dans un voyage fascinant en littérature et en philosophie ». Il s’agit d’un recueil de citations extraites de quelques grandes œuvres de la littérature européenne, d’Homère à Gabriel Garcia Marquez, en passant, notamment, par Platon, Plaute, L’Arioste, Machiavel, Rabelais, Montaigne, Cervantès, Molière, Shakespeare, Montesquieu, Swift, Goethe, Balzac, Dickens, Zweig, Yourcenar, Borges, et d’autres encore. Chaque citation est suivie d’un petit commentaire, qui doit être considéré comme une invitation à la lecture intégrale des œuvres : une incitation à la réflexion personnelle aussi bien, qui peut prolonger voire discuter celle de Nuccio Ordine. Seront ainsi mises à l'épreuve l'humanitas et la curiositas (notion ambivalente dans l'Antiquité, prise ici in bonam partem, et définie par le studium discendi, la «passion d'apprendre» avec discernement), qui sont parmi les qualités essentielles du lettré, selon Cicéron (plus tard Sénèque également, cf. le De Otio) et surtout ses disciples humanistes de la Renaissance. Enfin, la variété des auteurs et des époques oblige à une lecture comparée, qui complètera utilement notre travail en littérature française.

Ci-dessous, accompagnant chaque oeuvre au programme, un petit commentaire qui indique sommairement l'orientation de sa prochaine étude :

Cours d'histoire littéraire : littérature du XVIIe siècle / Cours sur le genre théâtral

À associer - pour le cours et pour la préparation à la dissertation - au programme de lecture des colles sur le théâtre.

Molière, Le Misanthrope, éd. Gallimard, coll. « Folio classique » (édition de Jacques Chupeau). ISBN:978-2070449934.

En partant des deux vers célèbres de Philinte (I, 1, vv. 105-106), qui font rimer la maladie d'Alceste avec la comédie que ce dernier joue malgré lui, selon son ami, nous mènerons notre étude selon l'axe de réflexion ainsi libellé : Représentation théâtrale de la mélancolie et critique de la raison misanthropique. De quoi Alceste souffre-t-il au juste ? D'un excès de bile noire ou d'un amour impossible ? A-t-il des raisons de ne pas suivre...la raison ? Comment faut-il donc entendre ces deux vers de rupture, en forme de pirouette, qui sonnent le glas de tout compromis : « Il est vrai : ma raison me le dit chaque jour ; / Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.» (I, 1, vv. 247-248) ? Chemin faisant, nous aborderons les points suivants, que nous passerons au crible du langage théâtral : l’amour (cf. Barthes, Fragments d’un discours amoureux), la comédie (les personnages sont acteurs et spectateurs), l’ennui (lecture des Pensées de Pascal, « misanthrope sublime », selon Voltaire, à mettre en résonance avec le catalogue des vanités dressé par Alceste, cet autre « solitaire », en se gardant toutefois des équivalences faciles. On pourra ainsi discuter ce qu’un critique, Antony Mc Kenna, a affirmé au sujet d’Alceste : «Alceste est janséniste, tout comme Tartuffe était jésuite…») ; enfin l’espace représenté ou évoqué dans la pièce : le salon, la cour, le « désert »… Dans le cadre de notre approche des oeuvres dites classiques, nous essaierons de comprendre ces propos suggestifs que tenait Louis Jouvet à ses élèves, quand il voulait leur faire jouer Molière : « Si ce sont des œuvres classiques, si elles ont perduré jusqu’à maintenant, c’est à cause de cette vertu inépuisable, c’est que ce sont des pièces qu’on peut comparer à ces pièces d’or dont parle Bergson, dont on ne finit pas de rendre la monnaie. » Louis Jouvet, Molière et la comédie classique, éditions Gallimard, coll. « Pratique du Théâtre », 1965, p. 15.

Cours d'histoire littéraire : littérature du XVIIIe siècle / Cours sur le genre romanesque

À associer - pour le cours et pour la préparation à la dissertation - au programme de lecture des colles sur le roman.

Jean-Jacques ROUSSEAU, Julie ou la Nouvelle Héloïse, éditions GF-Flammarion. Édition d’Érik Leborgne et Florence Lotterie. ISBN : 978-2-0814-0984-2. Lire au moins jusqu’à la page 477 (les trois premières parties. Mais lecture intégrale recommandée).

Rousseau et la pensée du roman : Il faudra tenter de comprendre l’apparente contradiction de sa démarche d'écrivain : condamner le roman, en écrivant un roman… N'oublions pas que Rousseau veut penser le roman en philosophe, et que son livre est inséparable de sa réflexion politique et sociale sur l’homme. Pour comprendre le sens de cette entreprise, il faudra donc inscrire l’auteur du Contrat social et de L’Émile dans la tradition moraliste de romanciers tels que Prévost ou Marivaux.

L'étude de cette oeuvre consistera, également, à cerner le genre de ce roman épistolaire - et ses enjeux - en le rattachant à la tradition littéraire de la « lettre amoureuse », des Héroïdes d’Ovide aux Lettres portugaises, de Guilleragues, en passant par les Lettres d'Abélard et Héloïse, auxquelles Rousseau se réfère, notamment par le biais de son personnage éponyme, Julie, rebaptisée la «Nouvelle Héloïse». On s’intéressera, à la suite de Roland Barthes, au discours amoureux que cette oeuvre fait rayonner : celui-ci peut nous paraître désuet, si on le réduit à son expression rhétorique, pour nous parfois grandiloquente… Il est cependant au coeur de la pensée de Rousseau, qui affirmait, dans son Essai sur l’origine des langues, que c’est la passion amoureuse qui est à l’origine du langage (« l’amour put inventer la parole… », même si, «Peu content d'elle, il la dédaigne : il a des manières plus vives de s'exprimer.» Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues (1781), GF-Flammarion, p.56.). Il faudra aussi montrer que Julie ou la Nouvelle Héloïse n'est pas qu'un « roman d’amour » : la passion de Julie et de Saint-Preux est nourrie de philosophie, d’art et de politique. Julie est une jeune femme cultivée et savante, elle est intellectuellement l’égale de son amant.

Deux poètes de la totalité : Victor HUGO et ARAGON

Cours d'histoire littéraire : littérature du XIXe et du XXe siècles / Cours sur le genre poétique

À associer - pour le cours et pour la préparation à la dissertation - au programme de lecture des colles sur la poésie.

Victor HUGO, Les Contemplations, édition de Ludmila Charles-Wurtz, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de Poche » n° 1444. ISBN : 978-2253014997.

Hugo est le poète romantique de la totalité : ses contemplations sont plus que des méditations, elles sont des visions de l'infini et des mondes qu'il contient (du plus petit au plus grand). Elles sont le principe même d'une poésie qui recherche son fondement, Dieu, l'Amour, l'amour de Dieu, indissociable de l'amour de l'Humanité. Voilà - dit sommairement - qui nous permettra de réfléchir à la nature de la relation lyrique que notre poète entretient avec cet Autre, qui est l'autre mais aussi le Tout-Autre. Je vous laisse rêver sur ces derniers mots : leur caractère énigmatique sera démêlé en cours...

Le cours proposera les trois étapes suivantes : 1-Une « Situation » de Victor Hugo, qui posera la question de la modernité de son œuvre. 2-La définition (principaux éléments) d’une poétique de l’infini, par la lecture et l’étude de larges extraits de La Préface de Cromwell (1827), de William Shakespeare (1864) et des Proses philosophiques de 1860-1865 (en particulier le fameux «Promontorium somnii ». Tous ces textes se trouvent dans le volume Critique indiqué dans la bibliographie ci-dessous). 3- L’étude des Contemplations et de textes complémentaires extraits de La Légende des siècles (1859) et des Quatre vents de l’esprit (1881), où sera analysée la problématique, essentielle, du « mélange des genres ».

Éditions de référence : a) Les Contemplations, édition de Ludmila Charles-Wurtz, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de Poche » n° 1444 ; b) Le volume intitulé Critique, des Oeuvres complètes, édition établie sous la direction de Jacques Seebacher assisté de Guy Rosa, par le Groupe inter-universitaire de Travail sur Hugo (Jussieu, Paris 7), Paris, éd. Robert Laffont, coll. «Bouquins », 1985 (réimpression en 2002).

ARAGON, Elsa, éditions Gallimard, coll. « Poésie / Gallimard ». ISBN : 978-2070359592.

Aragon est aussi, à sa manière, le poète de la totalité du XXe siècle (cf. Charles Dobzynski, « Aragon, une poétique de la totalité », la revue Europe, n°745 / mai 1991). Pas seulement parce qu'il est un écrivain polygraphe mais, notamment - et avec les conséquences que cela entraîne - « parce que le poète Aragon est peut-être le croisement de toute la poésie française, celle du passé, du présent, peut-être de l'avenir, en tout cas l'ancienne et la moderne.» (op. cit., p. 6.). Son écriture poétique reprend et questionne un héritage littéraire fait des oeuvres des Troubadours, de Marceline Desbordes-Valmore et de Victor Hugo (dont il a constitué une anthologie poétique en 1952 - Avez-vous lu Victor Hugo ? -) , entre autres. (Ibid., p. 10.). Cette poétique de la totalité, dont Elsa est le centre, « englobe une éthique», qui veut faire du couple la cellule de base de la société communiste. Cette « idée utopique » (expression d'Aragon) d'une réalité à venir souhaitée est donc consubstantielle au lyrisme aragonien. Nous prendrons en considération ce qu'affirme Martine Broda, dans son bel essai intitulé L'Amour du nom (Corti, 1977, p. 176), lorsqu'elle écrit qu'Aragon a créé « un mythe moderne de l'amour, profondément concerné par l'histoire (...).». Nous serons également attentifs à cette suggestive remarque d'Olivier Barbarant, dans la postface qu'il a rédigée pour notre édition « Poésie / Gallimard » d'Elsa : « L'équivalence entre le nom d'Elsa et le mot poème placé en sous-titre fait d'Elsa à la fois un hymne à l'amour bouleversant et un art poétique, qu'on ne saurait lire en négligeant la redoutable intelligence ici du lyrisme, son feuilleté de voix et de tonalités.» (p. 142.).

Cours d'histoire littéraire : littérature du XIXe et du XXe siècles / Cours sur le genre poétique

À associer - pour le cours et pour la préparation à la dissertation - au programme de lecture des colles sur la poésie.

Olivier BARBARANT, Odes dérisoires et autres poèmes, éditions Gallimard, coll. « Poésie / Gallimard ». ISBN : 9782070467853.

Olivier Barbarant lecteur d'Aragon lecteur de Hugo : on l'aura compris, notre programme tentera d'établir une filiation poétique ou une esquisse d'histoire de la poésie - et des vues qu'elle présuppose sur ce grand genre littéraire -, à partir des affinités que chaque poète reconnaît avoir avec son aîné. « Le poète est celui qui monte des Enfers » (p. 25), affirme l'auteur des Parquets du ciel et des Odes dérisoires, qui aimerait « Écrire à cru sans plus rien de moi-même qui s’entortille à l’évidente platitude » (p. 68). Comme tous les poètes modernes, Olivier Barbarant met constamment la poésie à l’épreuve de la vie . Mais dans ce que l’on nomme un peu facilement la « crise de la poésie », et qui pourrait bien être une crise de l’amour de la poésie, comme Barthes l’avait dit de la langue, en 1979, Olivier Barbarant semble faire figure d’exception, car il n'a pas renoncé à aimer la poésie. Quelles formes poétiques l'objet de cet amour prend-il alors ? Se confond-il avec l'amour des êtres et des choses évoqués par notre poète, dans ses différents recueils ? La poésie de l'amour serait alors inséparable de l'amour de la poésie, comme chez Aragon et, à vrai dire, comme chez tout grand poète (L'amour la poésie, d'Éluard, n'est qu'un écho moderne, parmi d'autres, d'une tradition poétique très ancienne). L'art poétique qui soutient et tempère cet élan vital paraît de même nature que celui d'Aragon, dans Elsa, quand ce dernier avoue connaître « trop bien l'usage des mots l'emploi des mots l'abus des mots» (cité par O. Barbarant, dans Elsa, p. 143.). Mais pour étranglée qu'elle soit, ironiquement formulée par une conscience poétique soucieuse de passer le lyrisme de son dire au crible de la critique, l'élégie - chargée d'humanité depuis l'Antiquité - n'en existe pas moins comme poème amoureux de la vie - qui « tient dans un tas de prunes » (p. 80) - et de la poésie - même quand « le langage fait défaut » (p. 171) .

La 5e édition des Lundis de Pierre d'Ailly, consacrée comme les précédentes aux études littéraires, portera sur les rapprochements féconds que l'on peut établir entre la littérature et la psychanalyse qui, selon J.-B. Pontalis, visent « un même objet, à savoir rendre compte de la complexité de l'âme humaine, déceler ce qu'il y a en elle de conflictuel, de troublant, d'obscur....» ( Freud avec les écrivains, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Inconscient », 2012, p. 9.). Nous reviendrons plus tard sur les caractéristiques de cette nouvelle conférence, prévue en mai 2026. Pour nous y préparer, nous suivrons - très modestement - en cours l’exigence critique formulée par Starobinski (à propos de Rousseau, dans Les Confessions), qui nous empêchera de patauger dans le marais d’une psychanalyse « bon marché » : « Le comportement érotique n’est pas une donnée fragmentaire ; il est une manifestation de l’individu total (…). La personnalité entière s’y révèle, avec quelques-uns de ses choix ‘existentiels' fondamentaux. Au lieu donc de réduire l’oeuvre littéraire à n’être que le déguisement d’une tendance infantile, l’analyse visera à découvrir, dans les faits premiers de la vie affective, ce qui les oblige à aller jusqu’à la forme littéraire, jusqu’à la pensée et à l’art. » p. 204 (en reliant notamment tel passage - l'épisode de la fessée, par exemple - aux « problèmes de l’autobiographie ». cf. p. 216 et sqq) . Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle (1971), Gallimard, coll. « Tel ».

De nombreux écrivains du XXe siècle, des Surréalistes à Beckett, se sont intéressés à la psychanalyse, au point d'en faire la matière d'une réflexion qui informe leur écriture. Un exemple important, parmi d'autres, sur lequel nous nous pencherons dans le courant de l'année, celui du poète Pierre Jean Jouve (1887-1976), dont l'avant-propos à son recueil Sueur de sang (1933) est explicite et riche de sens. Son titre : Inconscient, Spiritualité et Catastrophe. En voici un extrait significatif (que vous pouvez déjà méditer), lu par l'acteur Jean Faubert sur France Culture, le 13 mars 1976.

POUR LA RENTRÉE EN SEPTEMBRE

Attention : pour la rentrée, vous devrez avoir lu avec précision les œuvres au programme. Celles qui nous occuperont dès la rentrée, après une réflexion générale sur la littérature et quelques notions d’histoire littéraire (mises en perspective), sont les suivantes :

Victor HUGO, Les Contemplations

ARAGON, Elsa

Olivier BARBARANT, Odes dérisoires et autres poèmes

Une nouvelle édition des Rencontres de Pierre d’Ailly, qui proposera une conférence d’Olivier Barbarant, poète et critique (éminent spécialiste de l'oeuvre d'Aragon), inspecteur général de l’Éducation nationale, sera consacrée à la poésie et à ses fonctions :

« Pourquoi des poètes aujourd’hui ? ».

Pour s'y préparer, on s'intéressera en cours à l'archéologie de cette question, aux inquiétudes -voire aux refus - et aux espoirs qu'elle charrie, de Hölderlin - qui en est à l'origine (1) - à Philippe Jaccottet, en passant par Heidegger -qui l'a amplement commentée (2), Adorno et Ingeborg Bachmann, par exemple. Olivier Barbarant proposera sa propre formulation du problème posé par cette question principielle pour la modernité poétique et, fort de sa pratique personnelle du poème, y apportera une réponse singulière.

(1) Hölderlin, « Pain et Vin» (élégie, 1800-1802) : « ... à quoi bon des poètes au temps du manque ? » (Wozu Dichter in dürftiger Zeit ?), dans Oeuvre poétique complète, éditions Les Belles Lettres, 2024, p. 707.

(2) Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », dans Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, coll. « Tel », 2012 (1962), p. 323-385.

Une recommandation importante :

En lisant, tenez compte de ce qu’affirme Michel Collot (professeur, poète et critique) au sujet de la poésie, mais qui vaut tout aussi bien, à des degrés divers, pour la littérature en général : « Toute expérience poétique engage au moins trois termes : un sujet, un monde, un langage (…). Toute poétique devrait donc essayer de comprendre la solidarité de ces trois termes, le jeu complexe des relations qui les unissent ». La Poésie moderne et la structure d’horizon, PUF, coll. « Écriture », 1989, « Introduction », page 5.

Voici les œuvres sur lesquelles les colles porteront :

Attention bis : il faut lire ou relire dès cet été les oeuvres au programme des colles. Leur connaissance est nécessaire pour aborder la dissertation générale et l'explication de texte (qui portera, pour chaque genre, sur l'une de ces oeuvres).

Poésie : Ronsard, Les Amours (« Sonnets pour Hélène ») / Louise Labé, Œuvres poétiques (sonnets) / Rousset, Anthologie de la poésie baroque française (à lire au CDI) : Poèmes de la partie III, 1 « L’Eau en mouvement » / Lamartine, Méditations poétiques (« L’Isolement », « Le Vallon », « Le Lac ») / Baudelaire, Les Fleurs du mal («Spleen et Idéal ») / Musset, Poésies / Leconte de Lisle, Poèmes barbares (« L’Ecclésiaste », « Le Combat homérique », « Le Désert », « La Panthère noire», «Le Vœu suprême », « Aux morts », « Fiat nox », « Le Vent froid de la nuit », « Aux Modernes », « Solvet seclum ») / Rimbaud, Poésies / Verlaine, Poèmes saturniens (quelques sonnets) / Éluard, Capitale de la douleur ( « La Courbe de tes yeux… », et dans Mourir de ne pas mourir : «L’Égalité des sexes », «L’Amoureuse », « Giorgio de Chirico ») / Ponge, Le Parti pris des choses («Le Cageot », « Le Pain », «Végétation ») / Guillevic, Terraqué (« Choses ») / Mon beau navire Ô ma mémoire – Un siècle de poésie française (Gallimard 1911-2011). * ŒUVRES À LIRE POUR FIN SEPTEMBRE 2025.

Romans/Récits/Nouvelles : Guilleragues, Lettres portugaises / Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves / Abbé Prévost, Manon Lescaut / Diderot, Jacques le fataliste / Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses / Chateaubriand, Atala, René / Stendhal, Le Rouge et le noir / Balzac, Le Lys dans la vallée / Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques / Zola, La Faute de l’abbé Mouret / Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes / Valéry Larbaud, Fermina Marquez / Mauriac, Le Sagouin / Beckett, Malone meurt. *ŒUVRES À LIRE POUR LE 31 JANVIER 2026. Au moins une œuvre par siècle.

Théâtre : Molière, L’École des femmes, Tartuffe, Dom Juan / Corneille, Le Cid, Suréna / Racine, Britannicus, Andromaque, Phèdre / Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, Les Fausses confidences / Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / Hugo, Ruy Blas, Hernani / Musset, Fantasio, On ne badine pas avec l’amour / Jarry, Tout Ubu (en particulier Ubu roi, Ubu cocu et Ubu enchaîné) / Sartre, Huis-clos / Ionesco, La Leçon, La Cantatrice chauve, Rhinocéros / Beckett, En attendant Godot, Fin de partie / Genet, Les Bonnes. *ŒUVRES À LIRE POUR le 31 MARS 2026.

Vous pouvez compléter ce programme en piochant dans la liste LIRE EN HYPOKHÂGNE (cf. QUE LIRE ? / COMMENT LIRE ?). La composition de cette liste sera étudiée en début d'année pour problématiser les notions de genre et de chronologie littéraires.

Il est possible à tout visiteur de poster un commentaire sur un billet, ou sur une page, et d’obtenir des informations plus précises en contactant l’éditeur de ce blogue à l’adresse suivante :

Reynald-Andre.Chalard@ac-amiens.fr

Derniers commentaires