Bertrand Degott, dans l'une des salles Saint-Nicolas, 3 rue Jeanne d'Arc, à Compiègne, lundi 26 novembre 2018.

Je remercie sincèrement Bertrand Degott qui, pendant presque trois heures, a su nous communiquer son goût pour la poésie et sa conception du vers mesuré, seul propre à dire le quotidien de nos jours, notre souci d'habiter le monde et les contradictions de nos inquiétudes. Son attention patiente et généreuse nous ont ravis.

Mes remerciements vont également à M. Guy-Roger Meitinger, proviseur du lycée Pierre d'Ailly, qui a permis et facilité la préparation de ces «Rencontres» et en a présenté la 6e édition. Merci, enfin, à tous les participants, en particulier à mes collègues qui ont bien voulu encadrer les élèves et les étudiants présents, et à M. Miljevic, responsable des salles Saint-Nicolas, qui nous a accueillis chaleureusement dans ce lieu mémorable.

Merci à Coline S., KH, et à Justine P., (avec l'appareil de Léa M. HK), HK, pour leurs belles photos !

Khâgneux, Hypokhâgneux et lycéens attendant l'ouverture des portes de l'ancien Hôtel-Dieu Saint-Nicolas

Guy-Roger Meitinger, accueillant les participants et présentant ensuite la 6e édition des Rencontres.

Bertrand Degott et Reynald André Chalard

L'auditoire de la salle Saint-Nicolas

La belle salle des bannières

In memoriam Marianne Lapeyre de Cabanes (1960-2018), professeur de Philosophie en classes préparatoires au lycée Pierre d'Ailly (1992-2018).

Pour introduire la conférence (discours de présentation de Reynald André Chalard) :

Nous voilà réunis aujourd’hui pour la 6 e édition des « Rencontres de Pierre d’ Ailly». Merci de votre présence.

Les enjeux de ces « conférences » - je le rappelle - tournent autour de la littérature, de l’expérience esthétique et éthique qu’elle nous propose, de ce qu’elle nous donne à penser de notre rapport au monde, des problématiques qu’elle permet de croiser, au carrefour de la philosophie, de l’histoire et plus largement des sciences humaines. C’est Michel Crépu, actuellement directeur de La Nouvelle Revue Française, qui a inauguré en 2013 ces Rencontres de Pierre d’Ailly par une réflexion stimulante sur la culture face à la technique ; et notre dernière invitée était, en 2017, Béatrice Didier, professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure de Paris et critique littéraire, spécialiste du Romantisme et des Lumières, mais aussi de Chateaubriand, dont elle était venue nous parler.

Avec le nouveau thème choisi cette année , « Verlaine et l’Art poétique », c’est la poésie qui sera au cœur de notre réflexion. Et pour nous y aider, j’ai le plaisir et la joie de recevoir Bertrand Degott, enseignant-chercheur, Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches à l’Université de Franche-Comté, spécialiste de la poésie et plus particulièrement des formes poétiques, comme la ballade, à laquelle il a consacré sa thèse de doctorat en 1996. Mais si je l’ai invité, c’est aussi, et peut-être surtout, parce qu’il est poète et traducteur ; poète d’une oeuvre qui compte aujourd’hui six recueils publiés chez différents éditeurs, dont Gallimard et la Table Ronde ; et traducteur des Sonnets de Shakespeare, dont il nous dira peut-être comment ils rejoignent son travail d’écriture. Bertrand Degott a co-dirigé et co-dirige également certains numéros de la Revue Verlaine, aux éditions Classiques Garnier, avec Arnaud Bernadet et Solène Dupas. Il a écrit de très nombreux articles sur Villon, Jean-Baptiste Chassignet, Victor Hugo, Aloysius Bertrand, Théodore de Banville, Rimbaud, Verlaine, Edmond Rostand, Francis Jammes, Aragon, Saint-John Perse, Yves Bonnefoy, Jean Follain, Jean Tardieu, Jean Grosjean, Guillevic, pour n’en citer que quelques-uns. Il a également édité trois ouvrages sur l’écriture de soi (Écriture de soi : secrets et réticences (Actes du colloque « Réticences du moi », Besançon, 22-24 novembre 2000, Bertrand Degott et Marie Miguet-Ollagnier dir., Paris, L’Harmattan, 2002, 376 p.), les images du mythe et du moi (Images du mythe, images du moi - Mélanges offerts à Marie Miguet-Ollagnier-, Bertrand Degott et Pierre Nobel dir., Besançon, PUFC, 2002, 304 p.) et enfin sur la fabrique du sonnet (Le Sonnet au risque du sonnet - Actes du colloque « Le sonnet au risque du sonnet », Besançon, 7-9 déc. 2004 -, Bertrand Degott et Pierre Garrigues dir., Paris, L’Harmattan, coll. « Critiques littéraires », 2006, 431 p.). C’est dans les limites - qui peuvent être dépassées - de la poésie moderne et contemporaine que Bertrand Degott s’intéresse à ce qu’il appelle lui-même le réalisme versifié (référentialité du vers, autobiographie en vers, sermo pedestris...). On voit donc bien comment se lient, dans une même réflexion sur la poésie, la lecture des textes et la pratique du vers, celle-ci nourrissant constamment celle-là, comme, je l’espère, cette conférence nous le montrera.

C’est pour cette raison, précisément, que j’ai voulu inviter Bertrand Degott à nous parler de l’art poétique de Verlaine, en particulier dans Romances sans paroles (1874). Bien qu’il ne soit pas « spécialiste », stricto sensu, de ce poète, il a cependant écrit sur lui des articles de type universitaire, mais surtout il s’est approprié pour lui-même, pour son oeuvre, des aspects du vers de l’auteur des Poèmes saturniens, qu’il cite jusque dans la préface de sa traduction aux Sonnets de Shakespeare, pour justifier sa «traduction versifiée», en affirmant son amour de la rime et sa consubstantialité avec la poésie. En nous parlant de Verlaine, Bertrand Degott nous parlera aussi de son art de poésie.

Mais avant d’en dire deux mots très personnels, je voudrais présenter le thème de cette conférence et prie qu’on m’excuse par avance s’il y a trop de références dans mon propos. Certaines sont connues, d’autres moins, toutes sont nécessaires à l’éclaircissement de la question que nous posons aujourd’hui : « Verlaine et l’Art poétique : Poeta Vates ou Poeta Faber ? ». Le poète est-il, « par nature », « prophète », « inspiré » ou « artisan » ? Qu’en est-il de Verlaine, qu’en est-il de Bertrand Degott ? Ce dernier nous donne un élément de réponse intéressant à la toute fin de cette préface aux Sonnets de Shakespeare, déjà citée, : « Pour inspiré qu’il soit, Shakespeare n’en est pas moins un poète c’est-à-dire un artisan, quelqu’un qui se collète avec des difficultés techniques. » (P. 17) Nous reviendrons à Shakespeare qui, depuis le romantisme, d’abord avec Stendhal, ensuite avec Hugo, fait figure de fer de lance de la modernité. Ici, au contraire, Bertrand Degott nous dit, au nom du travail même du poète : tant pis pour la modernité, je choisis pour ma traduction le « vers mesuré ». Sans nier l’inspiration , qui participe aussi de l’écriture, il met ainsi l’accent sur l’artisanat poétique, la « technê » des Anciens.

L’histoire littéraire a figé de manière schématique et parfois caricaturale ces deux conceptions de la poésie. Le poète inspiré traite, à certaines époques, le poète artisan de « besogneux », de « grimaud » ou encore de « métromane » : « celui qui a la manie de faire des vers », et dont certaines épigrammes du poète latin Martial font la satire ou que Piron, auteur du XVIIIe siècle, brocarde dans sa pièce précisément intitulée La Métromanie, dans laquelle Damis est obsédé par la composition en vers... A son tour, le poète artisan voit dans son collègue « inspiré » un vaticinateur ou un illuminé qui ne vaut guère mieux qu’une diseuse de bonne aventure. Et c’est ainsi que - pour le dire vite - les romantiques pensent s’opposer aux classiques, les parnassiens aux romantiques, les symbolistes aux parnassiens, et cette concaténation pourrait nous amener loin : au XXe siècle, aux surréalistes et à André Breton qui, dans son Second manifeste du surréalisme, reprend à son compte, en la redéfinissant, la notion de furor ; à Paul Claudel et à sa Lettre à l’abbé Brémond sur l’inspiration (1927), dans laquelle il affirme le primat de l’émotion, en disant qu’ « un poème n’est pas une froide horlogerie ajustée du dehors » ; à Saint-John Perse et à René Char, derniers grands « inspirés » , auxquels on pourrait toutefois opposer un Paul Valéry et un Francis Ponge, tous deux méfiants à l’égard de ce qui brouille leur conception de la lucidité. On sait l’intérêt que Valéry, poète lui-même et penseur de la poésie, porte à Descartes et Ponge, admirateur du classique Malherbe, prétend que c’est « contre une tendance à l’idéologie patheuse » qu’il a inventé son « parti pris » (cf. Proêmes)…

Mais tout n’est pas aussi simple ou aussi tranché. Le classicisme n’ignore pas l’inspiration, puisque Boileau lui-même, dans son Art poétique (1674) évoque, au sujet du poète, « du ciel l’influence secrète », idée héritée de Platon qui associe le « poiêtês » à l’ « enthousiaste », c’est-à-dire celui qui , mot à mot, « a le dieu en lui », qui est possédé par lui ou par la Muse… C’est dans le génie du poète ou son talent que va s’incarner cette « inspiration », dont le classicisme tentera de se débarrasser, en l’harmonisant avec l’art (habileté technique) par le biais de la Raison ou du Jugement, lesquels s’opposent encore à l’imagination. C’est aussi l’occasion d’éviter la référence à Platon, qui ne portait pas les poètes dans son coeur… Il faudra attendre le romantisme pour que la notion de « raison » bénéficie d’une extension plus large et surtout que l’imagination, « la reine des facultés », selon Baudelaire, prenne enfin la première place dans la création poétique, ce qui ne met pas fin pour autant au débat, voire au conflit, entre les poètes « inspirés » et les poètes « artisans » : Verlaine lui-même s’appuiera sur Baudelaire pour se moquer de ceux qui, parmi les épigones du romantisme, ne jurent que par l’inspiration… Mais ne retrouve-t-on pas, d’une certaine manière, cette opposition entre Rimbaud et Verlaine : Rimbaud passant du vers à la prose - comme Baudelaire d’ailleurs-, rejetant dans Une saison en enfer ce qu’il appelle « la vieillerie poétique », et critiquant chez le Baudelaire des Fleurs du Mal « la forme si vantée », qui lui paraît « mesquine » ? Et d’ajouter : « Les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles. » (Lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny). On peut se demander si, malgré tout, et contrairement au classicisme, le romantisme n’aurait pas rassemblé ces trois poètes (Baudelaire, Verlaine et Rimbaud) - aussi différents soient-ils - autour d’un même désir ambitieux de faire de la poésie un instrument de connaissance du monde, dont certaines poétiques, au XXe siècle, ont conservé des traces profondes.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Et comment situer Bertrand Degott dans cette histoire de la poésie ? Après 1945, les grandes voix poétiques mentionnées tout à l’heure, comme celle de Claudel ou de Valéry, se sont tues, et le surréalisme est mis à distance par des poétiques solitaires, telles celles de Saint-John Perse, Henri Michaux, René Char, Yves Bonnefoy, puis Philippe Jaccottet, tandis que la poésie d’un Eluard ou d’un Aragon paraît plus isolée. Très schématiquement, deux tendances se dégagent : l'une, qui maintient la diction lyrique, avec l’emploi d’un vers mesuré ou libre qui voisine parfois avec de la prose : Pierre Oster, Jean Grosjean, Guillevic, Jacques Dupin, Michel Deguy ; et l’autre, plus axée sur le travail de la forme, et s’intéressant plus particulièrement au fonctionnement du langage, héritière de Valéry, sous l’influence aussi du structuralisme, comme ce fut le cas du groupe de la Revue TEL QUEL ou encore, d’une autre manière, de l’OULIPO. Au tournant des années 80, la querelle ne porte plus sur l’inspiration opposée au travail, cette dernière notion étant reconnue et acceptée par presque tous les poètes, mais sur l’intérêt et le sens d’écrire encore de la poésie lyrique, et qui plus est en vers : dans le sillage de Francis Ponge, certains poètes - qui rejettent d’ailleurs comme lui cette dénomination - condamnent ce qu’ils estiment être une régression et recherchent des formes poétiques nouvelles qui, par leur aspect expérimental, heurtent le lecteur de poésie versifiée (pensons aux constructions discursives d’un Denis Roche et à tous les poètes issus du littéralisme : Emmanuel Hocquard, Jean-Marie Gleize, notamment). A l’opposé, d’autres poètes conservent le vers mesuré, «prosé » ou libre, mais résolument lyrique, Jean-Pierre Lemaire, Jacques Réda, Jacques Darras, Olivier Barbarant, Jean-Michel Maulpoix, William Cliff (et je ne les cite pas tous, bien évidemment). Il faudrait y ajouter Bertrand Degott, qui a le goût des formes fixes telles que le sonnet et la ballade, pour ne mentionner que ces deux-là. L’enjeu de la bataille tourne autour de la modernité poétique et de l’injonction de Rimbaud, dans Une saison en enfer : « Il faut être absolument moderne ».

Il me semble que cette tyrannie de la modernité (1) (il y a plusieurs modernités en réalité) n’exerce aucune influence sur Bertrand Degott et que comme Roland Barthes, le grand critique littéraire revenu du structuralisme en 1979, il pourrait dire : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne. » (Essai de Journal intime). Sa poésie est lyrique et s’appuie sur des recherches formelles à l’intérieur d’une tradition qu’elle relit, en la réinterprétant.

Six recueils de poésie :

Éboulements et taillis, Paris, Gallimard, 1996, 87 p. — Le Vent dans la brèche, ibid., 1998, 125 p. — Battant, Paris, La Table ronde, 2006, 86 p. — À chaque pas, Jégun, L’Arrière-Pays, 2008, 39 p. — More à Venise, suivi de Petit testament, La Table ronde, 2013, 109 p. — Plus que les ronces, L’Arrière-Pays, 2013, 70 p.

De poème en poème, en strophes ou continu, en vers bien mesurés ou en fausse prose, en sonnets, en ballades ou en quintils, il s’agit de se frayer un chemin dans Une vie ordinaire, selon le titre d’un poète auquel il ressemble un peu, Georges Perros, invitant le lecteur dès le premier recueil à cheminer avec lui « de jardins en taillis / jusqu’aux vieux forts éboulés », dans les trois quatrains qu’il lui adresse avec une tendre ironie, jouant de connivence avec lui, en sacrifiant au passage obligé de la préface, dont il reconnaît pourtant qu’elle n’est plus de son goût… Cet itinéraire poétique et autobiographique n’est pas de tout repos : « Je suis le fils aîné de la rupture », dit d’une voix tremblée le premier poème de la première section : la séparation primordiale de la mère d’avec le père est le premier ébloulement. Il y en aura d’autres. D’emblée, la poésie se met à chanter à partir de cette chute, en renonçant à trop exhiber le poids des pierres fracassées. Le vers dira la vie sans abuser des images, mais avec cette exigence de vérité que recherche le sermo pedestris (formule du poète latin Horace), le style prosaïque (ou le sermo cotidianus de Cicéron) allié à une langue qui emprunte souvent ses tours aux poètes anciens ou modernes, pour les imiter ou en faire jouer les harmoniques sur le mode parodique. Mieux encore : il faut que les vers découpent la forêt existentielle en petits massifs et taillis qui permettent de circuler, de se repérer et même de respirer : « Ah ! Les haies qu’aux taillis de mes vers se mélangent / vos fusains vos cynorhodons vos mésanges » (III, 15).

Bertrand Degott ne convie pas seulement le lecteur à ses promenades à travers bois. Il a besoin d’avoir des poètes tutélaires, qui sont ses modèles ou ses guides, à qui il emprunte un type de strophe, comme Malherbe (III, 19) ou un style de ballade, celle d’un François Villon ou d’un Charles d’Orléans (IV, 5) : « J’ignore encore à quoi cette ballade / pourra servir mais j’aime à croire au moins / qu’un spectre moyenâgeux me regarde / et sourit à cet exercice ancien / si c’est le tien François Villon le tien / Orléans oh ! Permettez que je rime / assez gauchement mon voeu qu’une hermine / d’hiver nous accompagne ou que le freux / nous mène (ainsi mon dizain se termine) / toute chose et moi-même aux mains des dieux… » Le poème se termine par une strophe acrostiche dont chaque vers commence par les lettres qui forment le nom DEGOTT, dont « Destin puisque être né nous détermine / Et que nous suivons notre patronyme / Guidez celui qui lorgne un peu les cieux / O dieux mon nom vous retient silencieux / (…) Toute chose et moi-même aux mains des dieux. » On se plaît ainsi à imaginer, en suivant le ton humoristique du poète, qu’il y a trop de « dieux » dans ce poème pour que le nom DEGOTT n’en soit pas la surprenante cachette, si l’on entend dans GOTT le vocable germanique qui désigne la divinité suprême. On comprend que celui qui le porte en soit un peu troublé… Et, qu’il me permette un peu d'espièglerie, je suis tenté de lui demander s’il ne serait pas - lui « qui lorgne un peu les cieux » - finalement un « enthousiaste » qui chercherait par l’art des vers à se défaire de cette inclination (ou de cette malédiction)… Cette plaisanterie, suscitée par la fantaisie troublante de ces vers, montre au moins que - de son propre aveu - le poète ne maîtrise pas tout, qu’il y a du jeu dans sa technique, un jeu consenti d’ailleurs, où peuvent entrer l’imprévu comme l’inconscient, puisque « au fond tout s’élabore / à notre insu » (V, 2) et que « nous célébrons l’absence » (V, 18), dernier vers du recueil Eboulements et taillis…

L’aspiration - plus que l’inspiration - métaphysique et spirituelle se fait ainsi sentir de recueil en recueil, au plus près de la vie qui nous fait et qui s’écrit, tant bien que mal, de Le Vent dans la brèche à Battant, mêlant dans un même poème les mots les plus hauts avec les plus simples : dans le poème liminaire du Vent dans la brèche, la lectrice est invitée à égrener les paroles du poète au vent, « l’esprit souffle où il veut / qu’il emporte ta robe et tes cheveux »… Les pierres vives que nous sommes sont vulnérables au temps. Les murs dont il est question dans ces poèmes ne sont pas seulement ceux des édifices ou des maisons qui nous abritent ; nous avons nous aussi nos brèches : « L’amour et le mur se délabre / aux lueurs de l’automne finissant / (…) ». P. 68. Et tandis que le poète évoque son coeur saignant d’amour, il conclut « mais toi depuis que tu remues / mon âme, ô mon dieu que ton règne / arrive et qu’enfin tu m’étreignes ! » L’intensité de l’émotion ouvre très souvent à une méditation sur ce qui nous dépasse (transcendance), comme dans le beau poème adressé à Jean-Baptiste Chassignet, dans Battant, et dans le poème qui suit, intitulé « La beauté », avec ces vers qui disent que « …j’ignore…si le Christ / au point de s’éveiller dans mon poème est bien / ma belle au bois dormant… car c’est Jean qui m’assiste / bouche d’or et jean-foutre, à la rigueur baptiste… » Tout le poème convertit en énigme, en les associant subtilement, le réveil et donc le retour de la beauté et du Christ, le poète se plaçant sous la double tutelle de Jean Bouche d’or et de jean-foutre, antithèse qui rejoue burlesquement l’association célèbre du grotesque et du sublime, dans laquelle il semble être provisoirement enfermé. Si l’adulte de Battant se souvient du bonheur de l'enfant qui « pédalait dans l’infini » (cf. « Erlenweg », p. 60), le poète du Vent dans la brèche convoque explicitement Pascal pour reconnaître avec lui que « l’homme est pris en tenailles / entre deux infinis / voilà notre malheur, le fruit de nos entrailles / est assez peu béni », p. 47

Cette inquiétude est toujours chevillée au souci de l’autre, qui est soi même et les autres, auxquels le poète ressemble plus parfois qu’à lui-même, dans un dialogue constant avec les vivants et les morts, comme dans More à Venise, où l’hommage n’est pas seulement rendu à Shakespeare et à Thomas Mann mais aussi à des poètes vivants, dont les livres reçus font l’objet de comptes rendus, en forme de petites épîtres adressées aux intéressés que sont Jean-Claude Pirotte, Christian Bobin, William Cliff ou Yves Bonnefoy, par exemple. De sorte que l’une des figures les plus employées se trouve être ici l’apostrophe, dont Paul-Louis Courier disait ceci : « Ô puissance de l’apostrophe ! C’est, comme vous savez, une figure au moyen de laquelle on a trouvé le secret de parler aux gens qui ne sont pas là, de lier conversation avec toute la nature, interroger au loin les morts et les vivants. » Pamphlets politiques, « Lettre au rédacteur du ‘Censeur’ ». C’est cet humanisme lyrique qui rend précieuse la poésie de Bertrand Degott. Ses travaux sur le vers et les formes fixes en témoignent. Et de cela, cher Bertrand, je tenais vraiment à te remercier.

R. A. C.

(1) On lira avec intérêt l'article du poète Jacques Darras, «Réveil d'une matrice poétique», dans le numéro 628 de La Nouvelle Revue Française (janvier 2018, p. 91-103). Il y déploie une réflexion critique sur la poésie moderne et contemporaine, qu'il réévalue à partir de sa pratique de Shakespeare (lecture et traduction) et surtout du legs -oublié - de la poésie médiévale de langue d'oïl, loin, donc, de l'engouement pour les «nouveautés» (poétiques), les «ruptures» et les «révolutions».

Clément B. (HK), lisant un poème extrait de More à Venise suivi de Petit testament, La Table Ronde, 2013.

Camille N. (HK), lisant un poème extrait de More à Venise suivi de Petit testament, La Table Ronde, 2013.

Robin H. (HK), lisant un poème extrait de Eboulements et taillis, Gallimard, 1996.

Illona B. (HK), lisant un poème extrait de Eboulements et taillis, Gallimard, 1996.

Pauline M. (HK), lisant un poème extrait de Romances sans paroles (1874), de Paul Verlaine.

Louise D. (HK), lisant un poème extrait de Romances sans paroles (1874), de Paul Verlaine.

Loïs P. (HK), lisant un poème extrait de Romances sans paroles (1874), de Paul Verlaine.

Laura B. (HK), lisant un poème extrait de Romances sans paroles (1874), de Paul Verlaine.

Anouchka R. (KH), posant une question à Bertrand Degott.

Renaud G. (KH), posant une question à Bertrand Degott.

Laura B. (HK), posant une question à Bertrand Degott.

Une élève de première littéraire du lycée Jean-Paul II, posant une question à Bertrand Degott.

Zoé M. et Thibaut G., délégués de l'HK, offrant à Bertrand Degott des chocolats et le volume I des Oeuvres complètes de Blaise Cendrars pour le remercier de sa venue à Compiègne.

Les mêmes, avec Elodie Martre, professeur de Lettres au lycée Jean-Paul II.

REGARDER ÉCOUTER LIRE :

J'ai demandé à Bertrand Degott quelle musique et quel tableau pourraient donner une image de ce qu'il cherche en poésie. Voici les références qu'il a bien voulu m'indiquer :

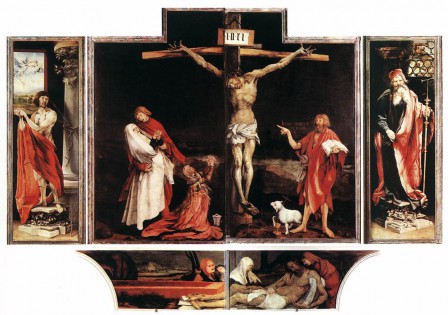

ARTS PLASTIQUES :

Matthias Grünewald, Le Retable d'Issenheim (1512-1516)

M. C. Escher, Serpents (1971)

MUSIQUE :

Bach, Johannes Passion

Jethro Tull, Thick as A Brick